NDLR : Notre collègue et amie Patricia Nourry a publié, dans l’édition du 24 décembre du Devoir, un très bel article : «Le temps des Fêtes… et des désastres» (titre d’origine : «Jouez hautbois, résonnez musettes!»).

Cet article est son second «Devoir de philo», coordonné par Antoine Robitaille pour Le devoir. Elle y avait précédemment publié «Pascale chez les cigales» et elle est aussi notamment l’auteure de «L’esprit des Humanités» et de «Bientôt les vacances».

Jouez hautbois, résonnez musettes!

Patricia Nourry

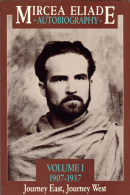

Mircea Eliade (1907-1986), il y a l’expérience du temps et la conscience aiguë de notre finitude. Sa mort prochaine excite l’homme à s’accomplir, puisqu’elle le place dans l’urgence de donner du sens, de se rendre intelligible un monde dont il devra quitter le séjour tôt ou tard, mais au sein duquel, dans l’entre-deux, il lui faudra vivre et réaliser quelque chose. L’écoulement de la durée donne ainsi sa valeur à chaque instant. Toutefois, dira le philosophe, même pour l’homme profane (pro-fanum, «qui se tient devant le temple»), cet écoulement n’a rien d’homogène, le temps de nos vies n’étant jamais tout à fait investi de la même façon… Le temps de l’ennui? Lourd. Le temps d’une intuition? Lumineux. Le temps d’un premier baiser? Aérien! Ces modulations de notre expérience intime de la temporalité peuvent être comparées à celle que nous faisons du langage. En effet, que sont les mots, avant qu’ils ne soient chargés de sens et d’évocations par notre vie? Ils remplissent leur fonction et désignent, certes, des réalités, mais n’habite-t-on pas nos paroles comme on vit le temps, c’est-à-dire comme une dimension profonde et subjective de notre existence? Or, pas plus que les dictionnaires n’enseignent à parler, les métronomes ne peuvent apprendre à vivre dans la durée irrégulière et variée du temps vécu…

Mircea Eliade (1907-1986), il y a l’expérience du temps et la conscience aiguë de notre finitude. Sa mort prochaine excite l’homme à s’accomplir, puisqu’elle le place dans l’urgence de donner du sens, de se rendre intelligible un monde dont il devra quitter le séjour tôt ou tard, mais au sein duquel, dans l’entre-deux, il lui faudra vivre et réaliser quelque chose. L’écoulement de la durée donne ainsi sa valeur à chaque instant. Toutefois, dira le philosophe, même pour l’homme profane (pro-fanum, «qui se tient devant le temple»), cet écoulement n’a rien d’homogène, le temps de nos vies n’étant jamais tout à fait investi de la même façon… Le temps de l’ennui? Lourd. Le temps d’une intuition? Lumineux. Le temps d’un premier baiser? Aérien! Ces modulations de notre expérience intime de la temporalité peuvent être comparées à celle que nous faisons du langage. En effet, que sont les mots, avant qu’ils ne soient chargés de sens et d’évocations par notre vie? Ils remplissent leur fonction et désignent, certes, des réalités, mais n’habite-t-on pas nos paroles comme on vit le temps, c’est-à-dire comme une dimension profonde et subjective de notre existence? Or, pas plus que les dictionnaires n’enseignent à parler, les métronomes ne peuvent apprendre à vivre dans la durée irrégulière et variée du temps vécu…L’homme religieux, explique Eliade, comble ce besoin d’ordonnancement par l’entremise des rites et des fêtes qui régénèrent le temps et marquent des passages. Non seulement le temps profane peut être arrêté, mais il doit l’être par l’insertion d’un temps sacré, non historique. Ce report à un temps des origines est une constante que l’on retrouve dans toutes les grandes religions. Pour le croyant, poursuit Eliade, «c’est le Temps sacré qui rend possible l’autre temps ordinaire, la durée profane dans laquelle se déroule toute existence humaine». La foi en une réalité sacrée primordiale permettrait donc d’assumer la réalité profane en la subordonnant à une révélation qui transcende les conjonctures historiques. Ainsi, lorsqu’ils créèrent les différentes réalités qui constituent le monde, les dieux (ou le Dieu) fondaient également le temps sacré, puisque «le temps contemporain d’une création était nécessairement sanctifié par la présence et l’activité divine». Réactualiser ces moments sacrés lors des fêtes, c’est communier avec la puissance qui a structuré le monde et la vie des hommes, leur a donné une raison d’être et une orientation. Le monde sacralisé par cette communion, s’humanise en quelque sorte, car pour l’homme religieux: «(…) seul un tel monde participe à l’être, existe réellement. Cette nécessité religieuse exprime une inextinguible soif ontologique. L’homme religieux est assoiffé de l’être.»

Alors quoi? Ces considérations, utiles pour comprendre nos pères, concerneraient encore nos sociétés laïcisées? Certainement, assure Eliade, puisqu’il est improbable qu’une société, même moderne, s’affranchisse complètement du mythe, dont l’une des principales fonctions est de créer des modèles exemplaires pour toute une collectivité. Si bien qu’en dépit de nos multiples désaveux, nous nous mouvons toujours dans une mythologie diffuse, aussi dégradées et camouflées que soient les formes qu’elle emprunte… Et il n’est pas jusqu’aux athées et aux nihilistes qui ne gagent, à leur corps défendant, sur quelques options métaphysiques! Or, qu’il y ait au fondement des civilisations de tels liens invisibles unissant les êtres et les choses, cela n’a rien de regrettable! Depuis toujours, les cultures proposent des représentations s’organisant autour de symboles et de valeurs susceptibles de nourrir nos solidarités. Des symboles et des valeurs au nom desquels elles consentent encore à l’aménagement de pauses nous rappelant à «l’essentiel». Décorer un sapin, se réunir sous ses ramures pour échanger des «offrandes», c’est chérir un symbole, répéter un rituel qui renvoie à des valeurs jugées fondatrices. Du reste, nous avons humainement besoin d’insérer périodiquement dans le temps des ruptures significatives qui satisfassent notre soif ontologique, des passages qui nous aident à vivre dans la durée : à Noël, on célèbre la vérité de l’amour; au nouvel an, «on se donne la main, on s’embrasse» et on prend des résolutions pour repartir «à neuf»… Mais quels modèles culturels épousons-nous pour vivre ces temps forts? Si préparer pieusement son Noël au temple d’achats ou célébrer le nouvel an lors du «boxing day» nous unit dans la consommation, il faudrait être aveugles pour ne pas reconnaître la vacuité de ce consensus et ne pas admettre que notre culture peine de plus en plus à encadrer les grands passages. Qu’arrivera-t-il lorsque nous parviendrons à une croisée de chemins? Livrés à nous-mêmes, que ferons-nous des inévitables désastres qui jalonneront notre route?

Jadis, l’entrée dans les désastres fut ritualisée, comme lors des veillées du nouvel an marquées par des rites de «fin du monde» (extinction des feux, confusion sociale, débauche et sacrifices sanglants, symbolisaient la régression du monde dans le Chaos). Ainsi : «(…) tous les «péchés» de l’année, tout ce que le Temps avait souillé et usé, était anéanti (…). En participant symboliquement à l’anéantissement et à la recréation du monde, l’homme était, lui aussi, créé de nouveau ; il renaissait puisqu’il commençait une existence nouvelle.» Barbares ces rituels? Il est vrai qu’à notre époque, les stratégies d’évitement sont nombreuses mais surtout affreusement pernicieuses, puisqu’en repoussant le travail des désastres, nous refusons de nous engager entièrement dans l’existence. On s’étonnera peut-être qu’aux deux extrémités de la vie le Québec détienne des records canadiens: celui des accouchements sous anesthésie (60%) et celui des crémations, sans cérémonie, dans les 24 heures suivant le décès (entre les deux nous détenons le plus haut taux de suicides). Fuyons-nous inconsidérément la souffrance plutôt que d’y chercher un sens? À l’image des naissances qui ne se font pas sans douleur, ne faut-il pas pour renaître, mourir périodiquement à certaines choses? Aucun doute, dirait Eliade, même que les désastres figurent parmi les derniers rites de passage qu’il nous reste; ils nous sortent brutalement de nos prisons existentielles pour nous placer devant nous-mêmes, le Réel et quelque chose d’assez insupportable qu’on pourrait appeler la solennité de l’instant. Un instant où l’on se rend compte, ce que savaient les Anciens, qu’il ne suffit pas de naître pour exister pleinement. Naître est un fait de nature, exister un fait de conscience. Qu’il s’agisse d’un deuil, d’une maladie ou d’un accident, dans tous les cas nous voilà projetés en un temps de notre vie où les fausses identités, les actions stéréotypées et les simples conventions ne peuvent plus servir de remparts. Happés par le malheur nous sommes contraints d’éprouver nos forces et apprenons par là à mieux connaître nos possibilités afin de devenir, ultimement, des créateurs. Toutefois, ces épreuves et ces expériences réitérées de «mort» et de «résurrection», ne sont plus guidées comme autrefois par un maître ou intégrées à un système symbolique cohérent adopté par la collectivité. Non, elles se vivent dans la solitude d’un destin et cet abandon est certainement plus cruel que bien des rites initiatiques de jadis…Les fêtes.

À tout le moins, nous assureront les bénévoles de l’opération Nez rouge, les Québécois ont-ils conservé le sens de la fête! N’est-ce pas étrange? Nous peinons, dans nos sociétés désacralisées, à encadrer l’expérience de la souffrance, mais savons jouir comme aucune civilisation avant la nôtre? Hédonistes de la couenne à la moelle na! Apparemment, il est vrai que la fête se vit encore sous le mode de la transgression… Au retour du congé des Fêtes, confettis dans les cheveux et yeux cernés, on commentera la chose ainsi : j’ai trop mangé, trop bu, trop dépensé, trop peu dormi! Momentanément, nous contrevenons aux règles habituelles parce que c’est Noël, le Nouvel An, et que «ça n’arrive qu’une fois par année!». Une sorte de grand relâchement permettant le renversement d’un ordre. Formidable. Mais qu’est-ce qu’on glorifie -et au nom de quoi- qui puisse être transgressé lors des Fêtes? La bienséance? La sobriété? La fidélité? Que ces valeurs servent de filet social le reste de l’année suffira-t-il à motiver un engagement profond? Transgresser les interdits sera bien peu de chose si nous éludons ces questions cruciales. Pire, cela nous renverra au fondement nébuleux de ce à quoi l’on croyait tenir quand on y tenait justement pour des raisons superficielles. Voilà pourquoi, après un temps des Fêtes particulièrement chaotique, nombreux sont ceux qui se lèvent avec un horrible mal de tête, doublé d’un non moins terrible mal de vivre, et qui se demandent à quoi ça rime tout ça…Pourtant, ce n’est pas demain la veille que cesseront nos chants et nos danses parce qu’au coeur de la fête, c’est la joie que l’on célèbre. Supporter les misères de ce monde et les souffrances qu’elles engendrent est une marque d’humanité; mais tenter de débusquer, malgré la noirceur, les merveilles qui subsistent et s’en réjouir, c’est aussi faire son travail d’homme… Mystérieusement, ne connaissons-nous pas de ces «instants de grâce» où nous nous sentons proches de certaines vérités, proches de ce que Eliade appelle le mysterium fascinans? Des instants où le temps s’arrête afin de nous faire sentir que ce moment enrichit notre vue sur le monde, qu’il s’inscrira en nous, se mêlera à la substance la plus profonde et intime de notre être. Comme si soudainement, les destinées confuses après lesquelles on court s’immobilisaient, rendant vaine la poursuite effrénée qu’on avait lancée après elles. La joie qui nous saisit alors, loin d’être une négation de la souffrance, assume la condition humaine et exprime la reconnaissance du bonheur qu’il y a à en être malgré tout.

Et demain?

La culture ne se réduit pas à la tradition, loin s’en faut. En revanche, nos façons d’encadrer les fêtes et les désastres sont des baromètres indiquant si l’horizon spirituel dans lequel elle se meut, est suffisamment fécond pour nous aider à assumer notre condition humaine, du berceau au tombeau. Ne pourrait-on imaginer, en regard des problèmes de mémoire et de transmission que nous éprouvons, que notre culture se trouve elle-même engagée dans un passage? Mircea Eliade semblait le croire, et s’il est vrai que les chemins les plus battus sont ceux qui trompent le mieux, ni la nostalgie du passé, ni les vieilles rancunes, ne devraient plus nous servir de guides dans cette périlleuse traversée…

Patricia Nourry est professeure de philosophie au Cégep de Trois-Rivières. Elle a coordonné le programme d’études en Histoire et Civilisation pendant quelques années, et elle s’est aussi chargée de la coordination départementale de juin 2017 à juin 2019. Elle a par ailleurs publié notamment dans la revue Argument, dans Le Devoir, ainsi que dans la revue Dialogue, dans les Cahiers littéraires Contre-jour et dans la revue Liberté.