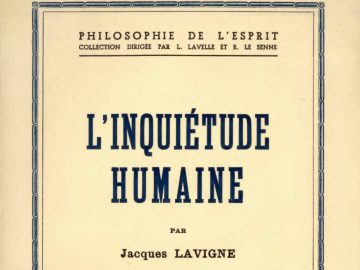

Dans un ouvrage qui fait à peine plus de deux cents pages, agréable à lire, facile à comprendre, fort instructif, Jean Préposiet, spécialiste reconnu de Spinoza, mais surtout grand humaniste – à la manière si française des Paul Bénichou, Marc Fumaroli, François Rigolot – nous offre une superbe biographie du penseur de La Haye, ainsi qu’une présentation succincte et claire de sa pensée (Spinoza, Paris, Tallandier, 2007). Caveat emptor ! Le livre est cher, non cousu, mal collé. Mais qu’une petite maison d’édition ose publier ce genre d’ouvrage tient du miracle en cette époque des best-sellers, ces platitudes de la vie de l’esprit.

« Philosophie de l’immanence, de l’unité et de l’éternité, le spinozisme devra obligatoirement éviter un écueil : celui de l’éléatisme. Pour cela, il lui faudra d’une manière ou d’une autre dépasser l’identité vide de l’être fermé sur soi dans une sphéricité absolue, et rendre compte de la multiplicité empirique, de la mobilité et du changement. Toute doctrine de l’unité absolue de l’Être trouve là sa pierre d’achoppement. Comment passer de l’Un au Multiple et revenir à l’Un ? » (p. 106) Si déconcertante au premier abord, l’ontologie spinoziste avec ses trois « régions » – substance une, attributs multiples, modes finis et infinis – offrirait une solution à cette aporie. Chose certaine, le système de celui qui passait ses journées à polir des verres de lunettes n’a rien d’abstrait. Il mord, au contraire, dans la réalité la plus concrète, celle des individus en chair et en os. Ajoutons que Spinoza a frappé au coin de l’immortalité la formule au fondement des philosophies qui cherchent à penser la contradiction, la scission, et la différence : « toute détermination est négation » (Lettre L).

« Dépassant l’opposition traditionnelle liberté/déterminisme et, du même coup, les antinomies insolubles de la croyance au libre arbitre, Spinoza a levé l’hypothèque théologique sur la liberté des hommes. Ce fut son legs à la pensée moderne. Avec lui, la liberté cesse d’être comprise comme un attribut métaphysique du genre humain, octroyé une fois pour toutes à la créature par le Créateur. Elle exprime purement et simplement le pouvoir réel, la mesure de la puissance effective d’un être qui s’efforce de persévérer. C’est un résultat plus qu’un principe. Est libre celui qui peut se libérer. » (p. 125) Spinoza me semble approfondir ici le sens qu’avait chez les Anciens la vertu de maîtrise de soi. Alors qu’il estime jouir sans entraves, l’intempérant, et encore plus le déréglé, n’est que l’esclave de lui-même, ses plaisirs le retenant prisonnier de ses passions. C’est uniquement par l’usage philosophique de la raison, par l’épuration des affects absurdes que la vie des désirs s’affirme comme réalisation, énergie, effectivité de l’être. C’est dire aussi que le libre arbitre conçu comme pouvoir absolu de choisir n’est qu’une fiction. Il y a des degrés de liberté ; la figure du sage représente l’idéal d’une libération qui s’est nécessairement effectuée dans la durée d’une existence. En outre, cette philosophie de la liberté a de multiples implications politiques : l’histoire récente fournit l’illustration de la vérité du spinozisme : si elle ne s’effectue pas sous « la dictée de la raison », toute conation libératrice se retourne en asservissement aux passions, aux fantasmagories de l’imagination dont se nourrit, par exemple, le désir effréné de reconnaissance des groupes identitaires.

« Dans l’isolement intellectuel et moral qui était le sien, Spinoza a voulu employer un mode d’expression qu’il croyait absolu, pour lui-même aussi bien que pour les autres. Dans cette optique, la démonstration géométrique lui a semblé la meilleure façon d' »objectiver » sa pensée […]. Il lui fallait pour cela se donner un moyen de démonstration qui lui permettrait de dépasser le stade autistique de l’immédiateté intérieure pure, pour parvenir à « désubjectiver » sa conception du monde et donner une signification universelle aux certitudes de sa conscience privée. » (p. 167) L’usage de la démonstration more geometrico étonne au premier abord. Toute interprétation instrumentale de cette méthode cependant est à coup sûr erronée. Il n’y a pas d’un côté des connaissances déjà acquises, et d’un autre côté une décision subséquente et arbitraire de les enchaîner de manière déductive. La démonstration géométrique n’est sans doute pas l’unique voie de recherche, bien que la liaison logique de concepts produise de nouveaux concepts. En réalité, le système est la forme du savoir, son eidos. Le tout du réel ne se donne que dans un tissu de vérités : prises une par une, isolément, sans une trame, elles se réduisent à des fils épars. Quand la philosophie se veut mouvement de libération, devenir-Esprit de l’esprit humain, l’expérience phénoménologique en constitue le point de départ (terminus a quo) ; or, le point d’aboutissement (terminus ad quem) de ce procès ne peut être que le système, c.-à-d. le moment où la pensée de l’existence prend la forme d’une compréhension intégrale de sa destinée. L’Éthique raconte l’anabase de l’esprit de l’homme qui rentre enfin chez soi, car il est devenu pensée de la pensée de l’Esprit soi-même.

« […] dans le panthéisme spinozien, philosophie de l’immanence, la fonction gnoséologique de la raison, ouvrant la voie à la science intuitive, cette connaissance ultime des êtres et des choses dans leur singularité concrète, exprime en même temps le lien qui rattache les modes finis à la Substance infinie englobante. […] Dans la mesure où il perçoit par la Raison les choses sub specie aeternitatis, l’homme acquiert la vraie connaissance de Dieu et de lui-même et il sait qu’il est en Dieu et se conçoit par Dieu. Comme dans la tradition néoplatonicienne, il s’agit de retrouver en nous quelque chose de plus profond que nous .» (p. 177-178) Celui qui n’a pas, comme Spinoza, produit le système du savoir reste ainsi à distance de lui-même, car sa conscience de soi ne coïncide pas avec son essence. Tel Ulysse, il erre dans l’univers sans lieu pour se reposer et la nostalgie secoue son existence. Au réveillon du jour de l’An, mon grand-père, tel un Nestor heureux d’avoir retrouvé sa patrie après un long éloignement aux États-Unis, accordait d’abord sa bénédiction à ses enfants, et ensuite il buvait une grande rasade de gin ; puis il entonnait Un Canadien errant, le plus beau des poèmes métaphysiques pour ceux qui ont conscience d’être des exilés.

Guy Béliveau

Guy Béliveau a enseigné la philosophie au Cégep de Trois-Rivières de 1976 à 2013. Il a fait son mémoire de maîtrise en logique modale à l’Université McGill (1975) et sa thèse de doctorat sur la phénoménologie de Jean-Paul Sartre à l’Université de Montréal (1987). En 1996, aux éditions Bellarmin, il a fait paraître un ouvrage en morale intitulé L’éducation des désirs. Essai sur la défaillance de la volonté. Depuis un certain nombre d’années, il s’intéresse surtout aux langues anciennes et à la métaphysique, en particulier à celle d’Aristote. Libéré de la nécessité, la poésie, l’opéra, le dessin et la lecture des classiques occupent une place de choix dans ses loisirs studieux.