Les membres du sous-comité de travail du Comité provincial des Enseignantes et Enseignants de Philosophie (CEEP) ont cosigné une lettre ouverte adressée à la ministre…

Mars 2020 | À titre de président du Comité web du Département de Philosophie, j’ai travaillé à la conception et à la mise en œuvre d’une…

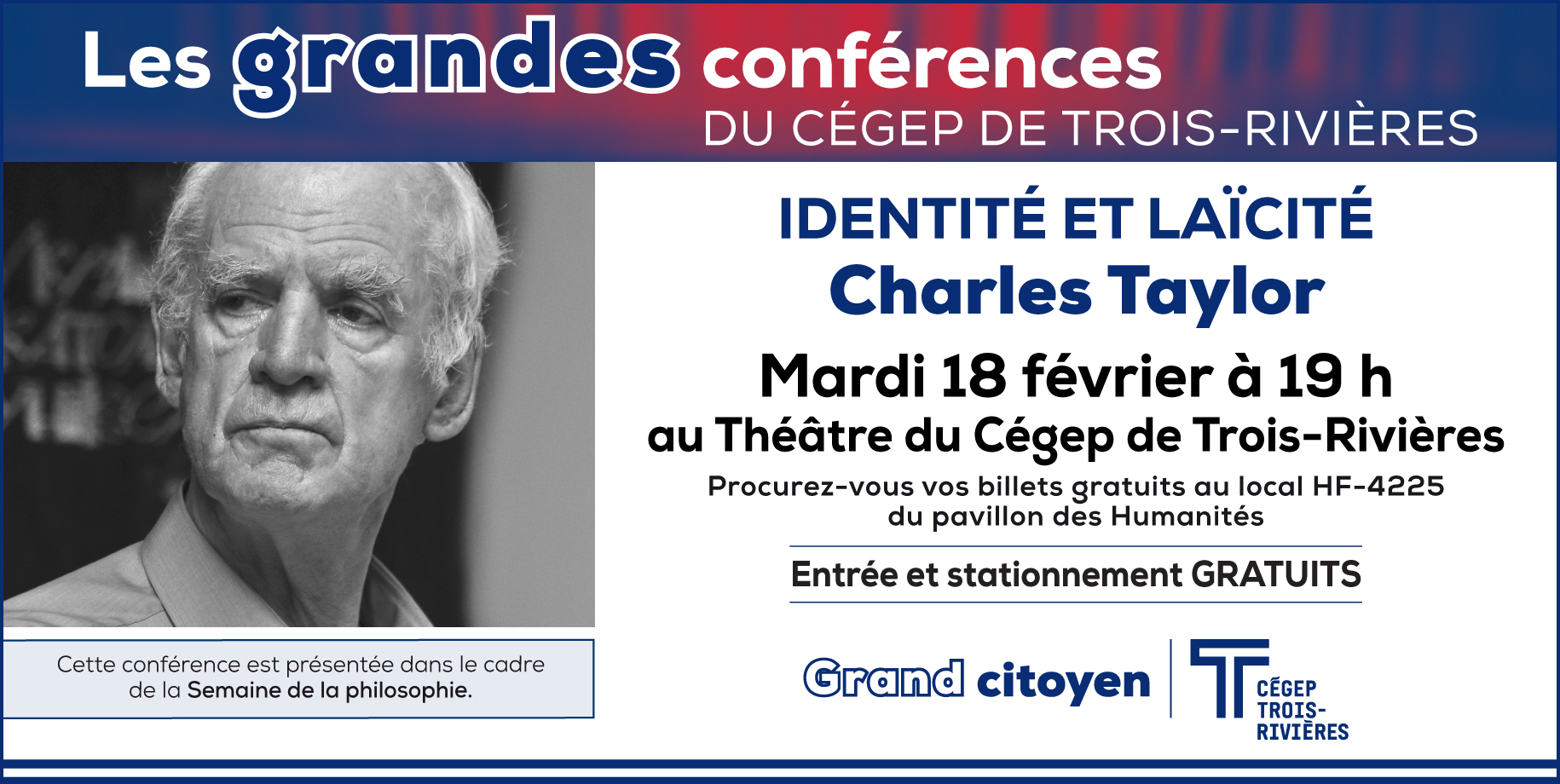

Nous partageons ci-dessous la captation vidéo de la conférence offerte par le philosophe Charles Taylor sur le thème « Identité et laïcité », au Cégep de Trois-Rivières le 18 février…

C’est devant un théâtre bondé que le penseur et philosophe Charles Taylor a abordé les sujets de la laïcité et de l’identité le mardi 18 février dernier…

Le Cégep de Trois-Rivières recevra le philosophe Charles Taylor le mardi 18 février 2020 à 19h au Théâtre, dans le cadre de la Semaine de la philosophie.…

Le vendredi 23 août 2019 est décédé Marcel Gaudet, qui fut le tout premier coordonnateur du département de Philosophie de notre institution, lors de la…

Le comité organisateur de la deuxième édition du FestiPhilo vous invite chaleureusement à participer à la seconde édition de cette grande fête de la philosophie…

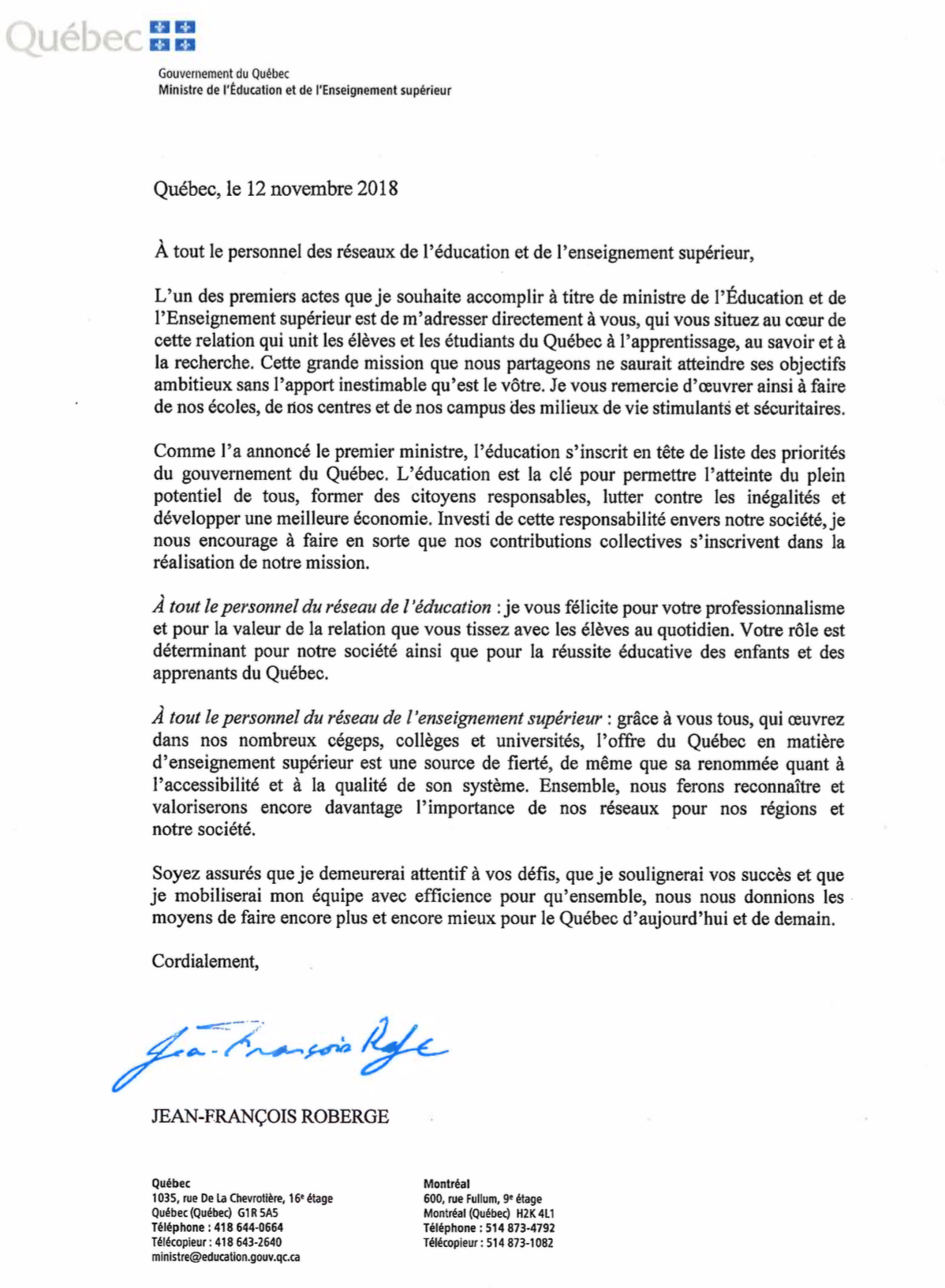

Lettre de Jean-François Roberge, Ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur : cliquez ici pour la lire en format .pdf.

[NDLR : cet article a d'abord été publié dans Le Devoir du 18 novembre 2017, pour les 50 ans de l'enseignement de la philosophie dans les Cégeps.]…

À l’occasion du 50e anniversaire de la création des cégeps, qui marque du même coup les 50 ans d’un enseignement public de la philosophie au…

NDLR : la présente lettre ouverte a d’abord été publiée sur le HuffingtonPost et, rédigée/coordonnée en bonne partie par le président du CEEP (Martin Godon), elle…

Le Cégep de Trois-Rivières a fait publier dans le quotidien le Nouvelliste du jeudi 23 mars 2017 (p. 41) une pleine page sur le dynamisme…

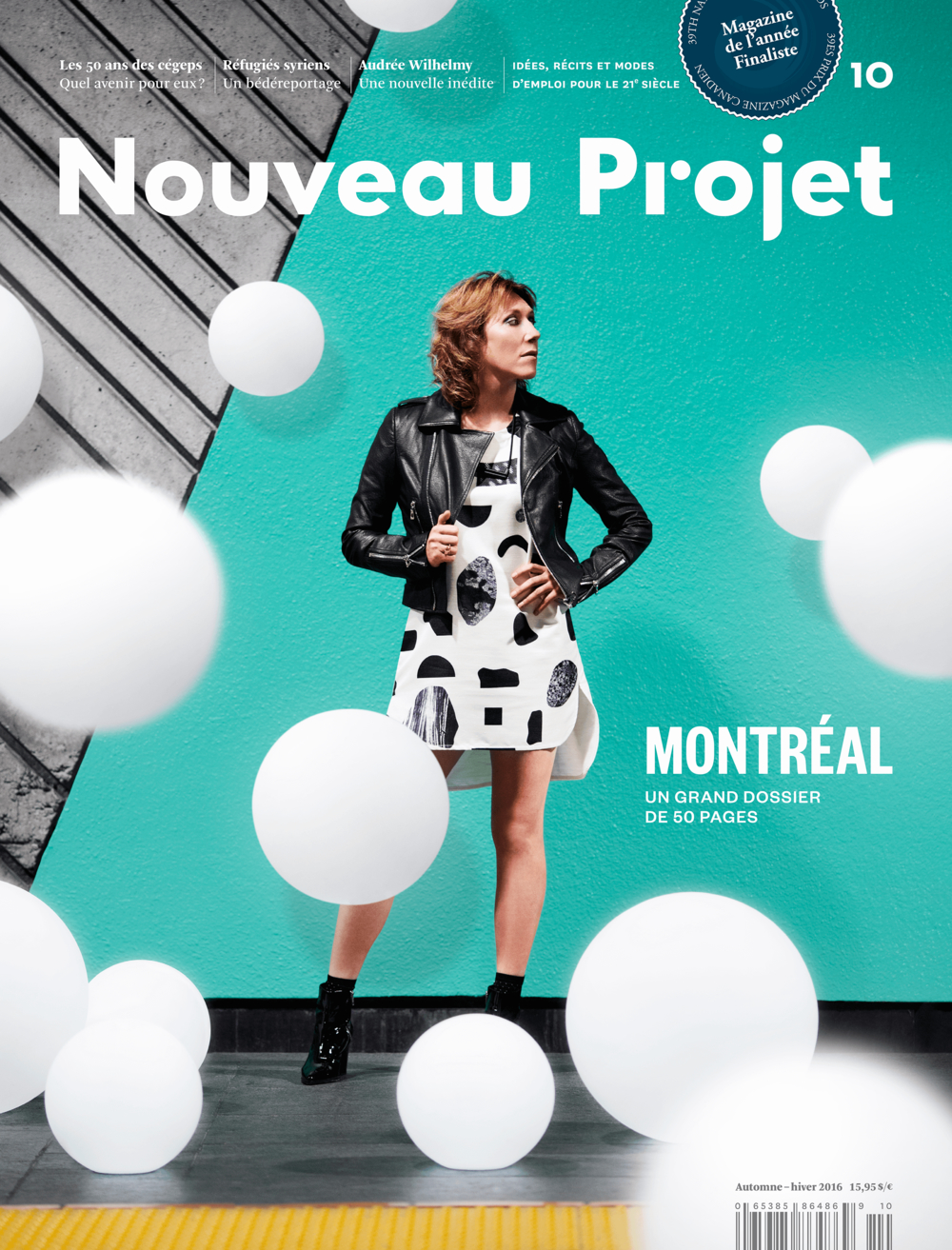

En ce mois d’août 2016 vient de paraître le 10e numéro du magazine Nouveau Projet – magazine qui, depuis sa fondation, publie des textes soignés…

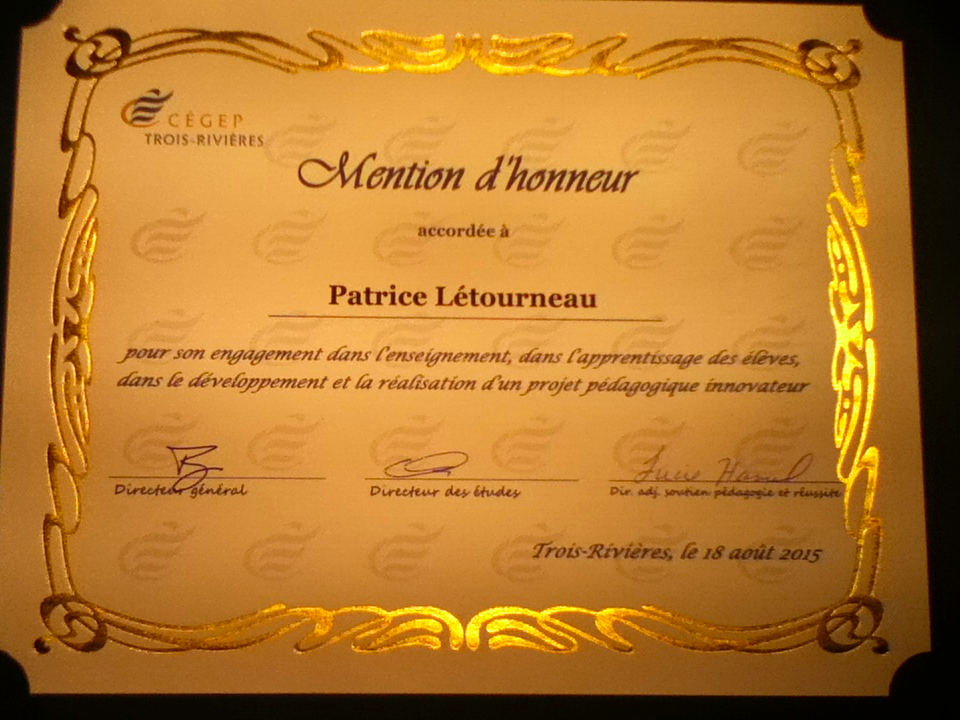

À l’occasion de la rentrée scolaire du mois d’août 2015, le cégep de Trois-Rivières a décerné une mention d’honneur à Patrice Létourneau, professeur et coordonnateur…

Présentée le 16 août 2012 devant la communauté professorale du Cégep de Trois-Rivières, cette conférence de Christian Bouchard (prof de Littérature au Collège Laflèche) n’a…