Le cardinal Christoph Schönborn a fait paraître, il y a peu, un livre sur le conflit entre les partisans du darwinisme et les croyants intitulé Hasard ou plan de Dieu ? La Création et l’Évolution vues à la lumière de la Foi et de la Raison, trad. de l’allemand par Monique Guisse, Paris, Cerf, 2007, ISBN : 978-2-204-08517-5. Ses interventions sur ce sujet dans les journaux et les revues ont suscité dans les dernières années des discussions passionnées ; cet ouvrage de 150 pages ne manquera pas d’attiser les ardeurs chez les uns et les autres. Pourquoi, au juste, faut-il lire cette oeuvre d’une lecture plutôt exigeante ?

Un certain idéal humaniste de la formation, dans le passé, proposait à l’« honnête homme » d’acquérir des connaissances dans plusieurs disciplines : histoire, littérature, histoire de l’art et de la musique, philosophie et théologie. Il s’agissait somme toute de développer le sens esthétique et l’esprit critique de l’élève. L’apprentissage des langues anciennes et la pratique amateur d’un art venaient couronner cet idéal classique.

Vivant à une époque où les sciences et les techniques déterminent impérieusement les normes du savoir, l’aspiration à la sagesse contemplative se retrouve en marge du monde de l’esprit. Il y a une conséquence à la clé : l’étiolement du sens de la réalité et du sentiment de la nature. Le petit livre de C. Schönborn se présente comme une catéchèse sur la création. Pour ceux qui veulent perfectionner leurs connaissances en théologie, Hasard ou plan de Dieu ? a l’immense mérite de présenter des idées justes sur la notion de création divine et de faire comprendre pourquoi la théorie de l’évolution suscite encore aujourd’hui des débats si animés. Mais cet ouvrage est fort touffu. Au lieu d’en produire un compte rendu selon les règles de l’art, qu’on me permette de présenter de façon assez personnelle quelques thèmes porteurs pour des philosophes, à savoir le finalisme, la création continuée, le logos et la contingence.

D’entrée, il faut saisir qu’aux yeux de l’archevêque de Vienne, le véritable débat ne consiste pas à opposer la théorie scientifique de l’évolution et le créationnisme, c.-à-d. cette interprétation littérale du récit de la Genèse qui se disqualifie elle-même, car elle est fausse et elle ne peut que provoquer « l’irrisio infidelium, la raillerie des incroyants » (p. 28). Pour le théologien, foi et raison ne s’opposent pas : « si les sciences s’en tiennent à leur méthode scientifique, elles ne peuvent entrer en conflit avec la foi » (p. 23). Cette position, également défendue vigoureusement par JeanPaul II, s’explique aisément d’un point de vue religieux : Dieu — qui a révélé les mystères et fait descendre la raison en l’homme — ne saurait se contredire ou nier le vrai. Mais voilà, est-ce que les militants qui adhèrent à l’idéologie évolutionniste (qui se caractérise par le matérialisme, l’affirmation d’une parfaite continuité entre l’homme et l’animal, et la thèse que tout relève du hasard et de la nécessité) ne commettent pas l’erreur d’outrepasser les données et les bornes de la biologie ? S’il est vrai que la déduction de thèses métaphysiques en ontologie à partir de principes méthodiques propres aux sciences de la nature n’est pas valide, leur vision peut-elle se dire fondée en raison ? Pour sa part, le cardinal Schönborn ne le croit pas : « il est légitime, et on peut le justifier méthodiquement, d’exclure [par exemple] la question du but, la recherche de la finalité, parce que l’on voit la nature d’une certaine manière. Mais il n’est pas légitime, je dirais même qu’il n’est pas rationnel, d’en déduire qu’il n’y a pas de finalité. » (p. 141)

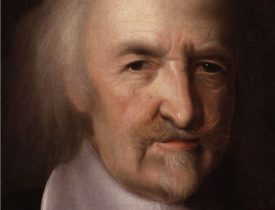

Avec autant d’à-propos que d’acuité, l’auteur déconstruit les idées fausses qui circulent dans le public, et chez certains savants, en ce qui concerne Dieu et son oeuvre de création. Les lecteurs de Descartes connaissent le concept de création continuée auquel correspond dans la scolastique celui de creatio continua. « Que Dieu ne veuille plus qu’il y ait le monde : le voilà donc anéanti… Si le monde subsiste, c’est donc que Dieu continue de vouloir que le monde soit » dit Malebranche de magnifique façon. Comment comprendre dans ce contexte les premiers mots de la Genèse : « Au commencement, Dieu créa… » ? Certainement pas qu’Il agit comme une cause efficiente première dans le temps ; Il ne se compare pas non plus à un joueur de billard au point de départ d’un enchaînement de causes et d’effets qui se déroulent sans lui. Il n’est pas non plus le grand horloger du monde, pour la bonne raison que la nature n’est pas un mécanisme. La création ne doit pas davantage être conçue comme l’acte d’un artisan qui moule des structures dans un chaos préexistant : Dieu crée de rien, ex nihilo : « il appelle à l’être tout ce qui existe en dehors de lui. » (p. 33) Cet appel à l’être est continu — et non pas ponctuel — puisque, sans une position constante de l’être hors du néant, tout retournerait dans le non-être : « Il soutient l’Univers par sa parole puissante » (He, 1,3) Ou, ce qui revient au même : « La Création se fait maintenant, dans le maintenant de Dieu. » (p. 38)

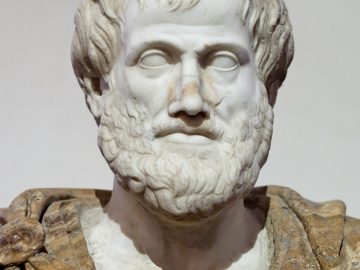

Le Prologue de Jean dit en écho : « Au commencement le Verbe était » (Jn, 1,1). Et le théologien philosophe nous offre une très belle interprétation de ces mots : « Le Verbe signifie la Parole, certes, mais aussi le sens, la raison, la création et la destinée de l’être. […] il existe un rapport intime entre le Logos et les logoi des choses. » (p. 120) Cette phrase est si riche de perspectives spéculatives qu’il m’est impossible ne de ne pas en suggérer quelques unes qui semblent rendre plus explicite la pensée de l’auteur. Ne pourrait-on pas dire que la création, au sens étymologique du terme, est un acte de langage poétique (« Dieu dit… et cela fut ») ? La forme de la chose créée — ce par quoi elle est — possède le mode d’être du sens. L’être est langage, non pas seulement l’être qui peut être compris : toujours déjà le logos gît au fond des choses. L’acte créateur serait ainsi une intuition discursive, ou une discursion intuitive, productrice de toutes les choses qui sont et de la persistance de leur acte d’être. La forme, au fond des choses, serait une trace du Logos, un vestigium Dei. Étant un mode de présence d’une absence, la trace réclame une interprétation qui cherche à comprendre qui est cet autre invisible qui se rend visible par des signes. Les profondes réflexions du cardinal Schönborn sur les vestigia Dei redonnent un sens très actuel à ce que représenterait une authentique philosophie de la nature qui s’intéresserait « à ce que sont les choses, ce qui fait leur être, leur « nature », ou autrement dit, quel est leur « logos », l’idée divine, la volonté divine qui s’exprime en elles. » (p. 134) Il ne s’agit plus, comme le prône le projet moderne issu de Descartes, « de se rendre maîtres et possesseurs de la nature », mais de la contempler, en prenant pour modèles Aristote, Bergson, Heidegger.

Dans un développement destiné à montrer que la raison humaine peut accéder à Dieu, l’auteur reprend la troisième voie exposée par Thomas d’Aquin, aussi connue sous le nom de preuve par la contingence des êtres périssables : tout ce qui est dans le monde pourrait ne pas être ; or, si l’on veut éviter une régression à l’infini pour expliquer comment ce qui existe a été causé, il faut alors remonter à un être causa sui, c.-à-d. un être dont l’existence est nécessaire. C. Schönborn reconnaît d’emblée que la contingence « revêt pour notre vie une importance existentielle » (p. 72). Si l’on désire vraiment parler aux coeurs, et non pas seulement à l’intelligence discursive, la philosophia perennis ne gagnerait-elle pas à faire siennes les avancées du siècle dernier en herméneutique de l’existence ? L’expérience vécue de la contingence se présente ainsi chez plusieurs : des événements fortuits arrivent dans leur vie et les frappent ; des choses font acte de présence en se manifestant comme des signes porteurs d’un sens devant être interprété ; il y va, dans l’effort de traduction, dans cette lecture des traces laissées par l’Autre, de la destinée même de celui qui les saisit comme des intentions de signification. En un mot, il s’agit de découvrir dans les faits contingents ce qui nous touche. La voie vers Dieu aujourd’hui, semble-t-il, passe par une réflexion sur nos expériences de réceptivité : le mouvement vers Dieu ne commence pas en nous, c’est plutôt Lui qui nous a d’abord remué. Tout comme la poésie, la philosophie se comprend alors comme « le lieu du dialogue de ce que nous cherchons avec ce qui nous cherche » (A. Béguin)

On le voit bien, malgré le caractère succinct de cette présentation, la théologie de la création du cardinal Schönborn n’a rien à voir avec le fondamentalisme créationniste américain. Très légitimement, il est permis de ne pas croire à cette vision, et même de ne pas s’y intéresser ; mais, en ce dernier cas, on court le risque, si l’on oppose sans nuances le darwinisme et le créationnisme, de débiter des balivernes. Quant à ceux qui sont mieux informés, et qui, en revanche, défendent avec zèle et âpreté leur métaphysique réductionniste, qu’ils réfléchissent un peu à cette vérité toute simple : « Instrumentaliser les questions concernant l’Évolution, afin d’entretenir la guerre contre la foi en la création, n’a pas grand-chose à voir avec l’esprit scientifique. » (p. 70-71)

Guy Béliveau a enseigné la philosophie au Cégep de Trois-Rivières de 1976 à 2013. Il a fait son mémoire de maîtrise en logique modale à l’Université McGill (1975) et sa thèse de doctorat sur la phénoménologie de Jean-Paul Sartre à l’Université de Montréal (1987). En 1996, aux éditions Bellarmin, il a fait paraître un ouvrage en morale intitulé L’éducation des désirs. Essai sur la défaillance de la volonté. Depuis un certain nombre d’années, il s’intéresse surtout aux langues anciennes et à la métaphysique, en particulier à celle d’Aristote. Libéré de la nécessité, la poésie, l’opéra, le dessin et la lecture des classiques occupent une place de choix dans ses loisirs studieux.