[NDLR : le présent article a d’abord été publié dans «La Dépêche» du 12 janvier 2017] Le lundi 9 janvier dernier, Maverick Dion St-Pierre, Jasmine…

Le département de philosophie et des arts de l’UQTR est heureux d’annoncer la conférence suivante : Claude Panaccio (Professeur à l’Université du Québec à…

[NDLR : le présent communiqué provient de la SSJB de la Mauricie] M. Serge Cantin, directeur du programme de 1ercycle en philosophie et professeur titulaire…

Compte-rendu par Clément Loranger ___ Une société régionale de philosophie a été fondée le 12 janvier 2017 à l’UQTR par une assemblée de 23 personnes, étudiant(e)s,…

[NDLR : l’article qui suit a d’abord été publié dans la rubrique « Idées » de l’édition du jeudi 5 janvier 2017 du Devoir. Nous le reproduisons ici avec…

[NDLR : l’article qui suit a d’abord été publié dans la rubrique « Le Devoir de philo », coordonnée par Antoine Robitaille, de l’édition du samedi 24 et…

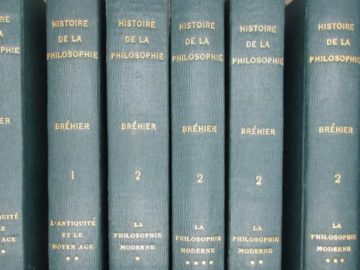

Vous trouverez plus bas le calendrier des conférences Hiver-Printemps 2017 du Cercle Est-Ouest. Notez que les conférences ont lieu à 19h au Mondo Resto-bar,…