[NDLR : l’article qui suit a d’abord été publié dans la rubrique « Le Devoir de philo », coordonnée par Antoine Robitaille, de l’édition du samedi 24 et dimanche 25 décembre 2016 du Devoir. Nous le reproduisons ici avec les autorisations nécessaires.]

David contre Goliath, Simone contre TransCanada

Que répondrait Weil aux géants de notre temps ?

S’inclinerait-elle face aux puissants?

Patricia Nourry

(Professeure de philosophie au cégep de Trois-Rivières)

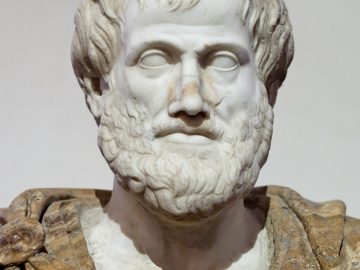

Il était une fois un conte en trois temps, ponctué par « Puis vint un jour », « Quand tout à coup » et se concluant par « Ils eurent beaucoup d’enfants ». Une histoire rude, semblable aux récits fondateurs de jadis dans lesquels des Cronos dévorent vraiment leur progéniture et des David ont maille à partir avec des Goliath. Elle raconte la lutte qu’il nous a fallu mener en mobilisant toute l’énergie dont nous disposons, pour faire face à ce que Simone Weil (1909-1943) appelle « la nécessité ».

L’an de grâce 1610… Les habitants de l’Île-de-France se plaignent « de la cherté et de la nécessité de la bûche ». Le bois est alors la source première d’énergie : il sert au chauffage, à la cuisson, aux chantiers navals, aux combustions diverses que requièrent les arts et métiers… Utilisée dès l’aube de l’humanité, cette ressource connaît, aux XVe et XVIe siècles, une crise sans précédent, provoquée par la surutilisation et la mauvaise gestion des forêts, qui sont saccagées.

« Puis vint un jour » où une autre substance, connue depuis le XIe siècle, inaugura une nouvelle ère énergétique : le charbon de bois (et sa cousine, la houille). Sorti des entrailles de la terre, noir comme l’enfer et dégageant des fumées pestilentielles, ce « combustible du diable » s’imposera au XVIIIe avec l’avènement de la révolution industrielle en Angleterre, puis partout dans les villes européennes où, comme le dit le poète, « sans fin, vomissant le charbon, l’usine en feu dévore un peuple moribond ». Deuxième en importance à travers le monde (elle fournit 28 % de l’énergie utilisée mondialement, tout en étant responsable de 46 % des émissions en CO2), cette ressource cède désormais le pas à un nouveau maître : « l’or noir »…

« Quand tout à coup » gicla le pétrole ! Dernier viatique de l’humanité, cet hydrocarbure couvre 32 % des besoins énergétiques de la planète, impose ses diktats aux grands marchés et oriente les enjeux géopolitiques mondiaux. Au Canada, depuis 1853, gazoducs et oléoducs étendent leurs réseaux souterrains sur plus de 840 000 km. Une panacée dangereuse, comme d’aucuns le savent, puisque c’est une énergie sale, coupable de grands désastres écologiques, en plus d’être non renouvelable. Qu’à cela ne tienne, « nous avons besoin de pétrole dans cette société », déclarait, en janvier dernier, le porte-parole de TransCanada. La rhétorique est péremptoire ; brute comme la ressource dont elle fait la promotion. « Rien ne peut arrêter ce projet », disait encore Alexandre Gagnon, ex-directeur de Pétrolia, au sujet des forages par fracturation hydraulique sur l’île d’Anticosti. Les géants grondent, la terre tremble (littéralement, en Oklahoma !), les gouvernements châtrés par la partisannerie tardent à agir ; et David se sent bien petit dans toute cette histoire…

Que répondrait Simone Weil aux Goliath de notre temps ? S’inclinerait-elle devant les puissants ? Que penserait-elle de ce conte ? On peut lire, dans L’enracinement : « Quiconque, pour simplifier les problèmes, nie certaines obligations, a conclu en son coeur une alliance avec le crime. » Ainsi rétablirait-elle d’emblée une juste perspective historique : nous avons besoin d’énergie, pas de pétrole.

La lutte pour la survie est essentielle, dirait-elle encore, mais elle ne doit pas oblitérer les besoins spirituels de l’humanité. En effet, l’homme n’est pas une bête et l’âme a autant besoin de nourriture que le corps. Sans cette nourriture, la vie humaine n’a aucun sens, l’histoire vire au cauchemar.

Simone Weil peut se permettre une telle intransigeance puisque, avec une intégrité rigoureuse, elle se soumettra, sa vie durant, aux exigences de sa propre pensée. Philosophe humaniste, grande helléniste, mystique, Weil refusera pourtant d’être enfermée dans un système, un parti, une doctrine ou une Église. Politiquement à gauche, elle critiquera le marxisme de son temps ; issue de la bourgeoisie, elle travaillera comme ouvrière et partagera son maigre salaire avec ses compagnons de misère ; juive de naissance, elle sera touchée par une expérience mystique mais refusera le baptême chrétien ; pacifiste, elle s’engagera comme volontaire contre les franquistes en Espagne.

« Un criterium du réel c’est que c’est dur et rugueux. On y trouve des joies, non de l’agrément. » Weil n’est pas de ces intellectuels qui regardent le spectacle du monde à la fenêtre. Elle croit que, pour comprendre les enjeux de son temps, il faut faire l’expérience de la réalité dans sa chair et s’engager dans l’histoire afin de conquérir en soi-même la dignité que l’oppression bafoue.

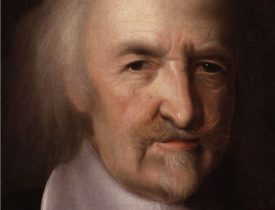

Un monde de pesanteur

David se tient là, fronde à la main, devant Goliath, ce poids lourd de « six coudées et un empan » armé d’une lance pesant « 600 sicles de fer » et portant une cote de mailles de « 5000 sicles d’airain ». La disproportion semble aussi évidente que l’issue du combat et, pourtant, l’enfant ne bronche pas… Afin de garder notre aplomb et de ne pas ployer devant les forces qui nous oppressent, si nous tentions aussi d’en prendre la juste mesure ?

La nécessité, pour Simone Weil, n’est pas en elle-même oppressante. C’est une réalité, un donné qui détermine nos conditions d’existence et qui appelle la médiation du travail. Chaque jour, nous avons besoin d’énergie afin d’accomplir nos tâches et d’assurer notre subsistance. Cette énergie est matérielle, bien sûr : nourriture pour le corps (aliments, vêtements, logement, etc.), « nourriture » pour réaliser les médiations techniques du travail (bois, pétrole, eau, vent). Mais elle est aussi spirituelle : nourriture pour la vie morale (ordre, liberté, obéissance, responsabilité, égalité, etc.). « Ce sont, comme les besoins physiques, des nécessités de la vie d’ici-bas. […] S’ils ne sont pas satisfaits, l’homme tombe peu à peu dans un état plus ou moins analogue à la mort, plus ou moins proche d’une vie purement végétative. » J’aurai beau avoir du pain sur ma table et de l’essence dans ma Yaris, si le prix à payer pour ce confort m’impose de m’amputer chaque jour davantage de mon humanité, où trouverai-je l’appétit pour manger ce pain et le désir d’aller le gagner ? Épuisement, dépression, dépendance, tous ces maux de l’âme, qui sont les maux du siècle, parlent d’une détresse sourde dans nos sociétés industrialisées – nos sociétés-industries – qui scrutent avec inquiétude leur PIB et leur PNB à la façon de grands malades interrogeant leur thermomètre !

Quelque chose qui a à voir avec la vie morale manque cruellement : qu’avons-nous reçu de ceux qui nous ont précédés qui vaut la peine d’être transmis à ceux qui suivront ? Si nos modes de vie, si cette même énergie dont nous nous nourrissons matériellement (pétrole, gaz de schiste, OGM, etc.) et spirituellement (plaisir à court terme, enrichissement individuel, confort, etc.) sont ceux qui nous détruisent et empêcheront la vie elle-même de se perpétuer, quel sens cela a-t-il encore ?

Ce qui nous pèse et nous oppresse, ce n’est donc pas la nécessité, ni le travail, d’ailleurs, qui est au contraire un lieu d’accomplissement, en cela qu’il nous rend responsable d’une « part de monde ». Non, pour Simone Weil, l’oppression, c’est lorsque les collectivités et les instances qui les représentent ne satisfont pas, bafouent ou nient ces besoins de l’âme et du corps. Un exemple ? Allons, disent les géants, pas le temps pour les scrupules, les contrats sont déjà signés par vos gouvernements qui sont aussi nos actionnaires. Pourquoi choisir ? Oléoducs, trains ou pétroliers ? Bitumineux albertain ou pétrole d’Anticosti ? Prenons tout et recourons au bâillon : il faut emplir les barils de brut pour faire tourner l’économie dont vous êtes les rouages ! Comment irez-vous, sinon, travailler demain matin ? Ainsi, dira Weil, lorsque les collectivités mourantes, malades ou léthargiques peinent à nourrir les âmes, il faut impérativement les améliorer.

Retrouver la capacité d’attention…

Par où commencer ? Revoir l’organisation du travail qui détruit notre capacité d’attention et nous change en objets, en rouages vivants de systèmes qui confondent les moyens – développement économique – et les fins – bien commun. En s’insérant ainsi dans l’histoire de façon mécanique, nous en accélérons dramatiquement le cours. Nous « brûlons » notre énergie à être des forçats du travail et de la consommation, libres d’une liberté vide, et nous n’éprouvons plus notre présence au monde et à la réalité. Nous perdons, dira Weil, notre capacité d’attention, c’est-à-dire la capacité de nous rendre présent à la présence d’autre chose.

Déracinés du seul terreau qui puisse véritablement nous nourrir, nous perdons également de vue les finalités plus hautes qui pourraient nous accomplir : « Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l’existence d’une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments de l’avenir. » Des trésors spirituels susceptibles d’éclairer et d’inspirer nos médiations avec le monde, les autres et nous-mêmes.

Un tel déracinement n’est pourtant pas une fatalité ; et des projets de société peuvent naître de révolutions techniques. D’ailleurs, les solutions de rechange existent (énergie solaire, éolienne, géothermique, etc.) et certaines collectivités osent entrer dans un quatrième temps de l’histoire. Songeons à l’Islande, dont près de 90 % de la consommation d’énergie provient de ressources renouvelables, au Danemark, qui réinvente un contrat social plus respectueux de l’environnement, à la France, qui interdit maintenant la fracturation hydraulique sur son territoire… Cette transition énergétique permet d’établir, au sein des collectivités, un meilleur équilibre entre nécessité et liberté.

Le Québec ? Si le projet de loi 106 a pu nourrir quelques espérances en ce sens, une lecture attentive des articles sur les hydrocarbures aura tôt fait de nous faire saisir l’ampleur du désastre. C’est au développement d’une pétro-économie confiée à l’autorégulation d’une industrie vorace que le gouvernement Couillard semble ouvrir la voie (bien goudronnée), et ce, en offrant aux principaux joueurs un cadre juridique les préservant de l’imputabilité.

Dans un monde de pesanteur… la grâce ?

La grâce, croit Simone Weil, c’est de renoncer à certains privilèges pour favoriser les autres ou simplement les laisser être ; c’est Goliath qui renonce à écraser David… Rarissime. Voilà pourquoi elle travaillera à rédiger L’enracinement, sous-titré Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain. Elle croit en effet que la notion de droit devrait être subordonnée à celle de devoir, puisqu’« un droit n’est pas efficace en lui-même mais seulement par l’obligation à laquelle il correspond ; l’accomplissement effectif d’un droit provient non pas de celui qui le possède, mais des autres hommes qui se reconnaissent obligés à quelque chose envers lui ».

Selon Simone Weil, nous devons travailler activement à satisfaire les besoins humains. Des besoins pressants, puisque, à carburer au bois, à la houille et au pétrole, le cours de l’histoire s’est radicalement accéléré ! L’humanité ayant franchi le cap des sept milliards, on peut dire qu’elle eut beaucoup d’enfants… Quel avenir pour eux ? Cela dépendra de l’intelligence que nous déploierons. Mais aussi du courage et de l’amour – osons le mot – dont nous serons capables : « L’avenir ne nous apporte rien, ne nous donne rien ; c’est nous qui, pour le construire, devons tout lui donner. »

Patricia Nourry est professeure au Département de Philosophie du Cégep de Trois-Rivières. Elle a coordonné le programme d’études en Histoire et Civilisation pendant quelques années, et elle s’est aussi chargée de la coordination départementale de juin 2017 à juin 2019. Elle a par ailleurs publié notamment dans la revue Argument, dans Le Devoir, ainsi que dans la revue Dialogue, dans les Cahiers littéraires Contre-jour et dans la revue Liberté.