Grrrr…

par Patricia Nourry, Cégep de Trois-Rivières

«Chien qui aboie ne mord pas», dit l’adage. Un adage qui, d’aucuns l’auront appris à leurs dépens, ne se vérifie pas toujours! J’en tiens pour preuve cette fois où j’ai été mordue par le molosse de mon voisin : une bête horrible, un cerbère énorme qui aboie de jour comme de nuit, tant pour avertir du passage d’un marcheur ou de l’arrivée des voitures, que pour signaler le vol des mouches (quand ce n’est pas simplement pour se délasser et rompre le silence!)… Pour le dire autrement, ce chien-là est de ceux qui ne décolèrent pas. Or, n’est-il pas vrai qu’en faisant du bien à un ennemi, on conjure en quelque sorte les mauvais sentiments que nous nourrissons contre lui? J’ai dû le croire car un jour, calmé en apparence par la présence de son maître avec qui je discutais, j’ai avancé une main caressante et amie vers l’animal qui, pour toute réponse, m’a vicieusement pincé les doigts! Chien qui aboie… ne rigole pas!

La colère comme vertu citoyenne?

Derrière cette anecdote presque entièrement vraie, se cache une question : la colère est-elle toujours un mal? Sur le plan politique, n’est-elle pas l’ultime expédient de ceux qui s’indignent, s’opposent et se rebellent sans être entendus ou considérés? Si oui, dans quelles circonstances le vice se change-t-il en vertu citoyenne? L’anecdote racontée en guise d’introduction est quasi véridicte car je confesse d’emblée avoir exagéré à propos d’un léger détail, à savoir l’aspect de la bête qui m’a mordue… Si l’on peut sans gêne raconter qu’on a été terrassé par un pitbull, il est plus difficile d’admettre, en revanche, qu’un… bichon (proche parent des caniches miniatures… l’humiliation!), c’est-à-dire un chien riquiqui, tout blanc et frisoté, a eu raison de nous! Pourtant, qu’une créature inoffensive en apparence soit dotée d’un tempérament impavide et hargneux, cela ne devrait pas surprendre puisque dans le monde animal les stratégies d’intimidation fonctionnent à merveille : l’audace, l’agressivité et la ténacité semblent souvent compenser pour certaines tares naturelles, telle la petitesse, rendant la créature autrement vulnérable. Le même stratagème est-il légitime, dans les sociétés humaines, lorsqu’il est employé par les opprimés? Loin d’avoir une idée bien arrêtée sur ces questions, je souhaite plutôt en examiner quelques tenants et aboutissants pour tenter d’y voir plus clair…

Cela m’apparaît d’autant pertinent que notre époque promeut de bien grises vertus politiques : la tolérance molle, l’adaptation lente, le pardon rapide des fautes (pour ne pas dire l’amnésie), la tranquillité voire l’apathie, qui permettent les consentements arrachés à l’usure. Pour fuir les idéologies totalitaires ayant marqué au fer rouge le 20e, n’avons-nous pas versé dans l’excès contraire en regardant d’un oeil suspicieux jusqu’aux valeurs mobilisées par leur rhétorique? La force, le courage, la magnanimité, la résistance ou la discipline sont autant de valeurs (pourtant louables en elles-mêmes) qui nous paraissent louches désormais parce que susceptibles de servir de parade aux pires excès. Jean-Claude Guillebaud décrit avec beaucoup d’acuité le marasme politique dans lequel nous sommes plongés :

« Sans nous l’avouer vraiment, nous avons accepté que le monde soit principalement gouverné par des fatalités sur lesquelles nous avons peu de prises : marchés financiers, commerce international, réseaux immatériels. (…) Songeons à ce que signifie, en profondeur, cet extraordinaire retournement du paysage mental. L’heure n’est plus aux changements rêvés mais aux adaptations consenties. Le mérite individuel ou collectif ne s’évalue plus selon la capacité de résistance au réel mais en fonction d’une plus ou moins grande ductilité dans l’accommodement (…). Avant-hier, c’est le monde lui-même que nous espérions faire plier. Aujourd’hui, nous sommes plus fiers de nos capitulations− preuves notoires de clairvoyance− que nous ne l’étions naguère de nos révoltes.» (1)

Sainte colère

Comment rendre compte de cet «extraordinaire retournement du paysage mental»? Simple question de lucidité, pérorerait la doxa, puisque «que voulez-vous, on a fini par le comprendre : quoi qu’on dise ou quoi qu’on fasse, de toute façon ça ne change rien»… Une répartie facile et d’autant pernicieuse qu’elle contribue elle-même à la dévitalisation de l’espace public et au repli dans la sphère privée (2). Exaspérés par tant de morosité, ne vaudrait-il pas mieux nous abandonner aux accès de colère qui grondent en nous et souhaiter que d’autres aient aussi envie de rugir? Rugir de concert, comme ces Égyptiens qui ont décreté les «jours de la colère» pour renverser un gouvernement dont la légitimité était profondément remise en cause?

Pour plusieurs penseurs, la colère est effectivement nécessaire pour affronter le monde, étant entendu que le monde semble aussi «en colère» contre nous. Voilà pourquoi, avant même d’intervenir dans les affaires humaines, elle structurerait notre rapport à la vie. Jacob Boehme écrit en ce sens : « Nous avons tous la source de la colère et de l’âpreté dans l’origine de notre vie; autrement nous ne serions pas vivants ». Parce que le monde nous résiste, il faut, si l’on souhaite y survivre, organiser une lutte, impossible à mener sans une certaine agressivité. Toutefois, la colère ne suffirait à faire plier le monde, si elle ne s’alliait à la ruse ― une ruse qui prend forme dans le travail par lequel nous entreprenons la maîtrise de la matière ― et au temps. Le forgeron qui bat le fer ou l’artisan qui sculpte la pierre, par exemple, «s’acharnent» sur le matériau brut pour le soumettre à une forme : à la colère ils empruntent alors l’ardeur, la violence et l’acharnement nécessaire pour accomplir le travail leur permettant de gagner leur vie (comme on gagne une bataille). Ainsi, quelle que soit notre occupation, quelle que soit, autrement dit, la ruse employée pour survivre, l’existence reste un sempiternel combat dont on commente d’ailleurs la fin en ces termes évocateurs : «il a rendu les armes», a «cessé de se battre» et peut désormais «reposer en paix». La guerre serait bel et bien mère et reine de toutes choses (3)… Une mère rude mais juste, qui nous enseignerait la nécessité de nous mesurer à l’obstacle pour parvenir à nous découvrir et prendre notre place dans un monde où l’opposition constante des forces contraires présentes dans la nature permet à la vie de se déployer et de demeurer engagée dans le devenir.

Gardons-nous pourtant de confondre colère et haine puisque, tout bien considéré, si cette dernière peut effectivement nous rendre belliqueux, elle n’est certainement pas la principale source de nos emportements. Quelle motivation profonde, par exemple, nous pousse à piquer une «sainte colère» contre un enfant que nous chérissons, mais dont les actions nous semblent répréhensibles ou susceptibles de lui causer du tort? En pareilles circonstances, la colère (4) (étymologiquement, «un échauffement de la bile») exprime notre vive inquiétude et notre bienveillance, notre ardent désir d’empêcher la venue d’un mal que nous refusons pour notre enfant. Ce genre de mobiles la rendent-ils pour autant légitime voire souhaitable?

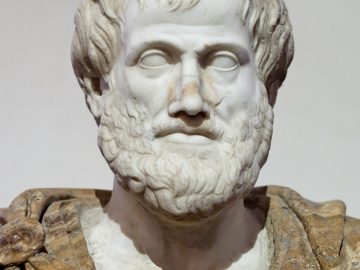

Selon Aristote, la colère peut être saine lorsqu’elle s’en tient au milieu entre les deux excès que sont l’irascibilité et l’indifférence. Ainsi, si se mettre en colère contre l’injustice vaut mieux que de demeurer indifférent à son spectacle, on se gardera toutefois de perdre la mesure en s’emportant violemment et fréquemment pour des pécadilles! Or, pour parvenir au juste équilibre, précise Aristote, il faudra savoir modérer cet état affectif sans l’étouffer afin d’en conserver uniquement l’impulsion (s’en servir, dit-il, comme d’un soldat et non comme d’un capitaine)… Parce qu’alors, la colère aura ceci d’avantageux qu’elle aiguillonnera notre âme : en affermissant notre volonté, elle avivera nos élans et nous donnera l’audace nécessaire aux grandes réalisations. Même que sa force et son pouvoir se décupleront, si, par bonheur ou par malheur, la colère essaime et s’étend! En effet, l’indignation partagée semblant toujours plus légitime, on se croira autorisé à laisser déferler les mouvements violents contenus en notre âme si nous reconnaissons les mêmes impulsions dans celle d’autrui. Voilà pourquoi les gouvernements de tous les pays tentent de l’endiguer avant que ses éclats n’aient un réel effet mobilisateur (5)… et pourquoi leurs opposants font appel aux agitateurs pour la susciter!

Comment expliquer ce pouvoir de la colère sur notre âme? Pour le comprendre, sans doute faut-il voir dans quels contextes et chez qui elle éclate le plus souvent : «Voilà pourquoi les malades, les malheureux, les amoureux, les gens qui ont soif, et généralement tous ceux qui éprouvent un désir passionné sans pouvoir le satisfaire, sont enclins à la colère et à l’emportement. Ils s’en prennent surtout à ceux qui tiennent peu de compte de leur mal actuel.» (6) Elle apparaît, poursuit Aristote, en réaction au mépris (qui peut prendre les formes du dédain, de la vexation et de l’outrage) ou déferle lorsque la vérité est bafouée. Et contrairement à l’opinion courante, fait encore remarquer le philosophe, la colère peut nous apporter un certain plaisir, notamment celui de refuser l’offense et de défendre ce qui nous paraît juste. S’inscrire en faux contre une allégation outrageante, par exemple, n’efface pas l’affront qui nous a été fait, mais permet tout de même d’amoindrir l’effet du mal dont on nous accable en le refusant plutôt qu’en le subissant.

La colère, mère des regrets

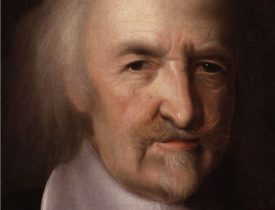

Mais alors que, engaillardis par les arguments d’Aristote, nous voici prêts à combattre l’injustice en laissant notre colère se déchaîner, voilà que Sénèque se place en travers de notre route: aucune circonstance, assure-t-il d’un ton péremptoire, ne saurait la justifier. Dans son De Ira, il s’est effectivement employé à montrer à quel point cette passion est la plus hideuse de toutes et la plus effrénée (7). Est-ce parce qu’il eut la terrible charge d’être le précepteur de Néron, que Sénèque opte pour cette position sans nuance? N’a-t-il pas, plus que quiconque, pu constater les effets ravageurs de la colère? Les descriptions qu’il en donne dès les premières lignes de son traité, le suggèrent clairement : virulente, la colère éclate et ne peut se cacher (au contraire des autres passions qu’on peut camoufler), observe-t-il, changeant jusqu’à la physionomie et l’attitude du colérique (visage rouge, palpitations, poings serrés, attitude empressée et menaçante). En fait, son emprise sur notre âme est telle, qu’en plus d’altérer notre apparence extérieure, elle empoisonne notre esprit et contamine les jugements qu’il porte. Dès lors, on serait malavisé de boire le poison en comptant sur l’antidote (8) : jamais la raison ne devrait conclure d’alliance avec les passions. Ne se retrouvant ni dans la Nature, ni en notre nature, la colère est tout bonnement contre-nature, raison pour laquelle il faut l’éradiquer et non se contenter de la modérer, comme le voulait Aristote. C’est même inconsidérément qu’on essaierait de le faire car une fois admise, la colère pourrait s’avérer plus forte que le maître… Quant à l’impulsion que la colère serait censée donner, Sénèque assure que la vertu peut faire autant et même mieux, car elle permet d’agir avec la même force et plus de constance. Bref, la colère est un stimulant honteux et passager, qui ne connaît pas la mesure, contrairement au véritable courage et à la tempérance capables de nous faire parvenir à nos fins sans nous avilir.

Bichons et Pit Bulls

Imaginons toutefois que Brutus le pit bull s’installe confortablement dans la niche de Puppy le bichon, qu’il mange dans sa gamelle et creuse pour dérober le précieux os enfoui quelque part sur son territoire… Comment le minus fera-t-il pour déloger le colosse? Sur le plan politique, comment réagir face à l’injustice quand le rapport de forces joue démesurément en notre défaveur? L’argumentation de Sénèque me convainc sur le plan des principes et rejoint davantage les inclinations de mon tempérament et pourtant, lorsque je songe à sa mise en oeuvre, les doutes m’assaillent… Elle suppose en effet qu’on puisse faire entendre raison par la raison aux déraisonnables et, fort heureusement, il existe effectivement en démocratie plusieurs mécanismes permettant aux citoyens de s’exprimer… Cependant, si l’on souhaite être entendus et compris, il faut obtenir l’assurance d’être engagés dans un réel processus de dialogue avec des interlocuteurs qui parlent le même langage que nous. Sénèque nous recommande celui de la vertue. Bien. Saura-t-il convaincre ceux dont les intérêts sont ailleurs, ceux pour qui «persuader» rime avec «marchander», et qui ont avec eux la force et le pouvoir? Sinon, de deux maux (subir notre sort ou se cabrer) ne doit-on pas choisir le moindre? Je ne sais trop… mais il me semble que la colère pourrait, à tout le moins, servir de coup de semonce et réveiller au sein du peuple un désir de vérité, de justice, de dignité. Qu’elle pourrait nous réconcilier avec la volonté politique agissante, avant qu’il ne soit trop tard… Guillebaud :

«Nous sommes à deux doigts de renoncer étourdiment au ressort du projet politique, de la représentation agissante, de la décision. Chez nous, si l’idée de révolution n’est déjà plus qu’une amusante nostalgie, la simple et modeste démocratie –cette ambition de collaborer à son propre destin− s’étiole peu à peu sans grosse tragédie. Insidieuse transition qui nous conduira irrésistiblement de la démocratie vers la stricte économie de marché, tout en laissant accroire que les deux termes sont synonymes. Le deuil que nous nous préparons à porter, c’est, en dernier ressort, celui de la politique, du bien commun, de la volonté collective.» (9)

Conclusion

Le Québec n’échappe pas, loin s’en faut, à ce triste constat… Quand nous ne nous butons pas à l’inertie des gouvernements ou au relativisme ambiant, empêchant l’élaboration de projets collectifs rassembleurs et visionnaires, nous assistons indignés au dévoilement des divers scandales qui secouent la classe politique. Néanmoins, la solidarité qui se développe par le bas semble bien réelle, et si nos dirigeants ont bien une chose à craindre, c’est que l’insatisfaction des plus petits ne fasse consensus et devienne vraiment mobilisatrice. Les soubresauts politiques des dernières années (vagues adéquiste au provincial puis néodémocrate au fédéral) ne doivent-ils pas être interprétés en ce sens? La grogne montante se changera-t-elle un jour en colère? Si tel est le cas, souhaitons-nous alors une «sainte colère», c’est-à-dire une colère qui soit inspirée tant par l’amour du bien commun que par un profond attachement à la vie politique elle-même…

Notes :

(1) Jean-Claude Guillebaud, La tyrannie du plaisir, p.75-76.

(2) Certains préciseront, il est vrai, que ce marasme ne date pas d’hier, qu’il est l’enfant pauvre de nos démocraties de type représentative et qu’un Tocqueville, par exemple, avait déjà prédit ces écueils… Chose sûre, bien que les causes soient multiples, il n’en demeure pas moins que l’effet (soit la dégradation de la vie politique et le désinvestissement de la sphère publique) reste le même, comme en témoignent, à titre d’exemple, les faibles taux de participation aux récentes élections fédérales. Au niveau national cette année, il était de 57.3%, comparativement à 58,8% en 2008, 64,7% en 2006, 60,9% en 2004 et 61,2% en 2000.

(3) Comme le soutenait Héraclite d’Éphèse, dans un fragment célèbre.

(4) Par définition, la colère est une vive réaction contre ce qui blesse un sentiment.

(5) À titre d’exemple, n’est-ce pas précisément ce qui s’est passé chez nous avec le rapport du BAPE concernant l’exploitation des gaz de schiste par les grandes industries minières et pétrolières? Face à la levée de boucliers et à la grogne de plus en plus forte, le gouvernement a senti l’urgence de mettre un couvercle sur la marmite avant que la colère populaire n’éclate tout à fait et compromette les activités de ces industries.

(6) Aristote, La Rhétorique, Livre II, chapitre II, X.

(7) Sénèque, De la colère, Livre 1, 1.1.

(8) Proverbe judéo-arabe.

(9) Jean-Claude Guillebaud, La tyrannie du plaisir, p.75-76.

Patricia Nourry est professeure au Département de Philosophie du Cégep de Trois-Rivières. Elle a coordonné le programme d’études en Histoire et Civilisation pendant quelques années, et elle s’est aussi chargée de la coordination départementale de juin 2017 à juin 2019. Elle a par ailleurs publié notamment dans la revue Argument, dans Le Devoir, ainsi que dans la revue Dialogue, dans les Cahiers littéraires Contre-jour et dans la revue Liberté.