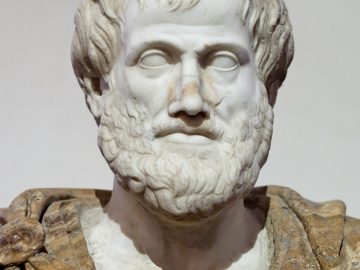

Lors d’une conférence à la New York University en 1996, Jacques Derrida rappelait que «la philosophie traditionnelle exclut la biographie, elle considère la biographie comme…

Mise à jour du 1er août 2013 : lire aussi notre article sur ce livre : «Quelle est l'humanité de l'homme ? À propos d'une…

«[...] nous vivons à l’ère où nous devons tous et continuellement réussir. [...] [Or] Dans une société qui condamne l’échec, il devient tentant de se…