5 ans d’existence Avec son 11e numéro du printemps-été 2017, le magazine Nouveau Projet marque ses 5 ans d’existence. Cofondé en 2011 par Nicolas Langelier…

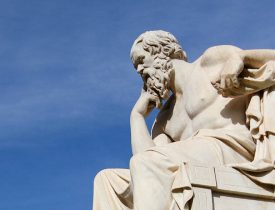

Lors de l’édition 2014 du colloque Une cité pour l’Homme, qui avait pour thème cette année «Vertu et corruption», l’une de nos étudiantes du Cégep…

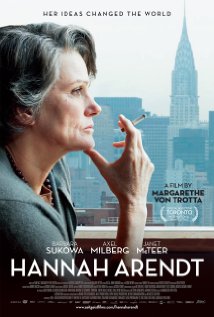

Dans le cadre des activités de la 3e édition de la Semaine de la philosophie au Cégep de Trois-Rivières sera présenté le film «Hannah Arendt»…

Présentement à l`affiche, au Québec, dans plusieurs salles de cinéma, les cinéphiles et les intéressés peuvent visionner le drame biographique franco-allemand de la cinéaste allemande…