NDLR : Notre collègue et amie Patricia Nourry vient de publier dans Le Devoir un texte d’une grande finesse sur Pascal. Voici la version intégrale de ce texte.

Pascal chez les cigales

Patricia Nourry

Professeure de philosophie au cégep de Trois-Rivières

Pascal chez les cigales

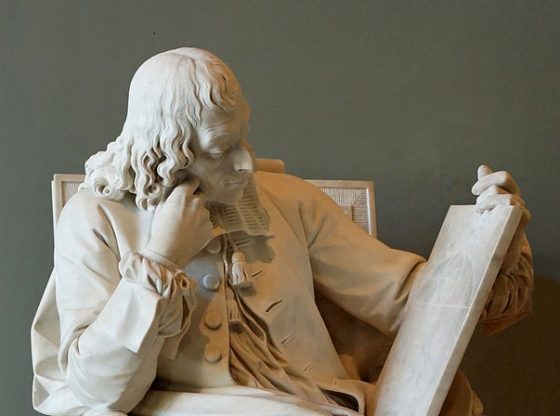

Tout est joyeux et pimpant: les fossettes du guichetier à l’entrée du site, les parasols jaunes sur les terrasses, les curieux qui se pressent autour des amuseurs publics, et jusqu’aux mouettes, qui se font des politesses en dodelinant de la tête. De mai à septembre, les Montréalais ont l’humeur à la foire… Plus d’une centaine de festivals et événements du genre, la plupart se tenant durant la belle saison, animent la métropole et attirent bon an mal an, des millions de visiteurs. Les retombées économiques sont faramineuses, bien entendu, mais au-delà des profits chiffrés, quels bénéfices tirons-nous de ces événements? Satisfont-ils certains besoins fondamentaux, comme le croit Alain Simard? Selon le président-fondateur du Festival international de Jazz de Montréal, des FrancoFolies et du Festival Montréal en Lumière, ils permettraient aux citoyens de cultiver un sentiment d’appartenance, d’aller à la rencontre de l’autre et de partager des valeurs communes : «Il semble donc que les festivals aient repris le rôle social de l’ancienne « place publique », (…) comme lieu de rencontres et d’échanges avec les « autres ». (…) Des foules de toutes origines se rassemblent quotidiennement pour communier par la musique et participer à une sorte de messe en plein air officiée par une multitude d’artistes venus de tous les continents»[1]. Que les cafardeux se le tiennent pour dit : la conversion à la fête rend meilleurs… C’est bien cela? Et si l’on posait la question au philosophe Blaise Pascal (1623-1662) ? Mieux, si cet «effrayant génie» (selon le mot de Chateaubriand), revenait parmi nous, au beau milieu de l’une de ces «messes en plein air»… Que penserait-il de pareilles manifestations?

Faire diversion

À lire les pages consacrées au divertissement dans Les Pensées, Pascal ne réprouverait pas l’attitude de ces «fidèles», mais chercherait à comprendre ce qu’elle peut nous apprendre sur nous-mêmes. Se divertir, expliquerait-il, c’est détourner notre attention de quelque chose de pénible, c’est se vouer entièrement à une occupation pour déserter des lieux intérieurs… Le divertissement répond en effet à une urgence : celle d’éclipser l’insupportable malheur de notre condition pour pouvoir traverser les jours. — Mais allons donc! objectera-t-on à Pascal, de quel malheur s’agit-il encore pour nous? Ne bénéficions-nous pas au Québec de conditions de vie enviables, d’une charte des droits et libertés, d’un système d’éducation et de soins de santé accessibles (pour peu qu’on soit patient…)? Quelle est donc cette menace qui pèse sur nous? — Ce qui nous menace, gronderait Pascal? La maladie, l’ignorance, l’injustice, l’impuissance, la dépendance, la mort, chacune d’entre elles inextricablement liée à notre condition. Tôt ou tard, la fatalité frappera et cette conscience des maux à venir est elle-même déjà douloureuse. Et quand même l’insouciance nous rendrait insensibles à ces misères, il reste un mal insidieux tapi au creux de nos vies confortables de Nord-Américains, un mal qui est à l’âme ce que les tissus adipeux sont à nos tours de taille : l’ennui. Blaise Pascal disait de lui qu’il avait des «racines naturelles» dans le fond du cœur et qu’il remplissait «l’esprit de son venin», de sorte que, plutôt que de rester tranquilles, les hommes préféraient «sortir et mendier le tumulte». On ne saurait mieux prendre le pouls de notre époque où nous glorifions le travail et exultons pour les loisirs ; la course est effrénée, le désir de la fuite, impérieux.

L’ennui incitera donc à la dispersion, mais c’est l’ignorance qui achèvera de nous égarer… Comment, à ce propos, ne pas reconnaître en Pascal un prophète de la condition de l’homme d’aujourd’hui? Aucun philosophe ne l’a montré avec autant d’acharnement : les vies humaines sont résolument entées sur des pourquoi et nous trébuchons à chaque tentative de parce que. C’est d’autant plus vrai pour nous qui avons voulu, depuis l’avènement de la Modernité, nous affranchir des «fausses idoles» et de tous les diktats, non sans substituer à ces vieux mirages de nouvelles idéologies (qui n’auront pas passé le test de l’histoire). Stigmatisés par la faillite des utopies politiques d’hier et la crise des grandes institutions religieuses, nous voilà maintenant indigents, étrangers à nous-mêmes et vaguement désabusés. Qu’allons-nous faire de cette liberté sans précédent que nous nous sommes donnée, comment l’exercer dans un monde silencieux et sans Dieu, un monde revenu de toutes les illusions? Sans balise ni repère, qu’est-ce qui légitimera nos choix dans l’infini des possibles? Faute de certitude, remarquait déjà Pascal, nous nous en remettons pour régler nos conduites aux modes, aux opinions, à l’amour-propre ou à la force, pis-aller qui valent mieux que rien du tout.

Le temps festif

Errant au gré des modes et des opinions, ne reste-t-il rien qui puisse encore nous griser et nous rassembler? N’y a-t-il plus aucune échappatoire? Peut-être de faire de l’échappatoire un mode de vie : la consommation à tous crins, le travail pathologique, les spectacles… Qu’importent les moyens pris pour exciter notre désir, la fin est ultimement la même, dirait Pascal : nous délasser de nous-mêmes. La soirée passée sur la place publique à «célébrer la grand-messe de la musique» a alors son efficace ; le tumulte dans lequel on plonge — musique à tue-tête (l’expression plairait au philosophe), raz de marée humain, «fièvre» collective — parvient à noyer le mal de vivre. Est-ce qu’alors, comme le croit M. Simard, chanter et danser ensemble permet d’aller véritablement à la rencontre des autres? Cette atmosphère de totale liberté, cette image d’allégresse et d’ouverture, dégagée par la Ville des Festivals, reflète-t-elle des valeurs profondément vécues? Pascal : «On s’est servi comme on a pu de la concupiscence pour la faire servir au bien public. Mais ce n’est que feindre et une fausse image de la charité…». C’est que l’imagination est complice du désir dans le divertissement ; pourvoyeuse d’illusions elle déforme les idées que nous nous faisons des choses que nous voulons pour les modeler sur notre désir. Et son efficience est telle, qu’elle parvient à faire oublier, momentanément du moins, que l’infini habite le désir et qu’il reviendra nous hanter en même temps que l’insatisfaction. Qui n’a jamais connu, par exemple, de ces «lendemains de veille» un peu brutaux, qui nous laissent semblables à des naufragés au seuil d’une réalité affadie? La douce folie nous a quittés et avec elle l’élan de sympathie qui nous unissait aux autres fêtards… Il ne faut pas s’y méprendre, la fête demeure un temps hors de la durée ordinaire et les comportements qu’elle fait naître sont aussi extraordinaires. Jadis, le calendrier sacré réactualisait périodiquement des temps primordiaux durant lesquels les hommes communiaient avec les grandes puissances qui régissaient le monde. La fête servait alors à renouveler l’alliance entre la communauté et les dieux qui l’accompagnaient, du reste, dans les détails de son quotidien. De nos jours, le festivalier qui rejoint l’attroupement traverse aussi un miroir sauf que ce qu’il cherche maintenant, ce n’est pas tant à communier à une réalité plus haute qui le guiderait dans son quotidien qu’à passer du «bon temps» pour oublier l’autre temps.

Du pour et du contre…

Faut-il pour autant mépriser ce penchant pour les divertissements? Certains philosophes, les «demi-habiles», ne s’en privent pas. Ils portent des jugements lapidaires sur nos contradictions, exhortant à des comportements plus raisonnables comme si les raisons pouvaient infléchir les cœurs… Ils oublient le tragique de la condition humaine, la force des habitudes qui conditionnent nos comportements, notre inconstance, bref, la part d’irrationalité qui mène aussi nos vies. Si l’on offrait au festivalier de rester chez lui pour écouter une retransmission du spectacle donné par son artiste préféré, il refuserait. Pour en être, il préfère patienter à la billetterie, se frayer péniblement un chemin dans la foule avec l’espoir d’approcher la scène, supporter une promiscuité désagréable lorsqu’il fait 30°, s’exposer aux intempéries, etc. Conduite insensée? Mais non, Pascal dira que «le peuple a des opinions très saines» et qu’il faut des divertissements. Enlisés dans le temps et emportés par sa coulée, nous avons besoin de gommer nos misères pour les supporter et établir sur cette quiétude relative un certain ordre social. Pour vivre il faut un peu oublier la mort ; pour aimer il faut un peu oublier le spectre de la rupture ; pour écrire il faut un peu oublier l’ineffable ; et pour oublier il faut se divertir de penser. Même en politique, dira le philosophe de Port-Royal, le divertissement profite : cette agitation contrôlée permet de mieux châtrer le peuple (pour son propre bien). Montréal, ville des Festivals… Montréal c’est près de 2 millions d’habitants, plus de 80 communautés culturelles différentes, sur un territoire d’environ 500 km2 : y promouvoir les divertissements et y organiser les plaisirs s’avère un pari fort utile pour faire oublier certaines récriminations et canaliser les énergies… Mais n’y a-t-il pas un saut quantique entre ces avantages et le bonheur qu’on espère trouver?

Car les divertissements sont aussi éphémères que la satisfaction qu’ils procurent. De plus ils sont extérieurs et ne dépendent pas de nous, ce qui provoque souvent d’amères déceptions. Sans compter qu’ils nous conduisent à nous méprendre sur la nature même du bonheur et sur les façons de l’atteindre… Toute conduite humaine verse dans le divertissement lorsqu’elle est tournée vers un avenir souhaité, modelé par l’imagination et déraciné de la réalité. Ce faisant, le présent nous échappe et ainsi «(…) nous ne vivons jamais mais nous espérons de vivre et nous disposant toujours à être heureux il est inévitable que nous ne le soyons jamais.» C’est là le plus grand danger du divertissement : à force de poursuivre des chimères pour tenter d’échapper à notre difficulté d’être, ce que nous négligeons, c’est nous-mêmes et notre vie. Mieux vaudrait chercher un sens à nos maux, mais cela suppose un rapport à soi et au temps que nos sociétés n’encouragent guère. L’immédiateté, cette portion de temps qui serait coupée de ce qui la précède et de ce qui la suit, et dont on jouirait sans entrave (sans conscience de la durée dans laquelle elle s’inscrit)[2], voilà ce qui prévaut de nos jours. Or, la présence à soi et au monde exige le concours de la mémoire, qui donne à l’existence sa profondeur et aux individus (et sociétés) leur identité. Se souvenir des infinis qui nous précèdent, songer à ceux qui nous suivront, nous entourent et nous habitent, cela rappelle à l’homme sa portée et sa vocation. Le divertissement, en pervertissant notre rapport au temps, constitue donc une formidable aliénation qui nous éloigne de notre véritable humanité. Rien de moins.

Rabat-joie le Pascal? Assurément, et c’est tant mieux! Ses propos détonnent dans une société complaisante comme la nôtre où l’on se gratifie de petits plaisirs « parce qu’on le mérite bien » et où, quand cela ne suffit plus, l’on se console en changeant «le mal de place». Rien de bien méchant apparemment. Pourtant en allant notre vie d’esquives en compromissions, ne nous détournons-nous pas des exigences plus hautes qui pourraient nous accomplir? Au pays de Pascal, cigales et fourmis seront également mystifiées car ni les chants, ni le travail n’ont jamais pu berner la mort…

[2]Une fiction qui n’a rien à voir avec le «carpe diem» des philosophes et des mystiques…

Patricia Nourry est professeure au Département de Philosophie du Cégep de Trois-Rivières. Elle a coordonné le programme d’études en Histoire et Civilisation pendant quelques années, et elle s’est aussi chargée de la coordination départementale de juin 2017 à juin 2019. Elle a par ailleurs publié notamment dans la revue Argument, dans Le Devoir, ainsi que dans la revue Dialogue, dans les Cahiers littéraires Contre-jour et dans la revue Liberté.