La débandade des institutions catholiques suit son cours, comme en témoigne, avec éloquence, cet article du Figaro. Faut-il en rire? La Congrégation générale de la Compagnie de…

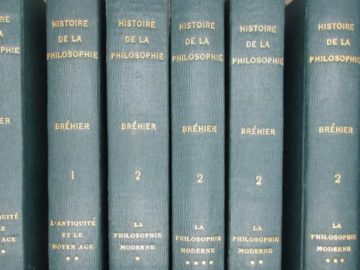

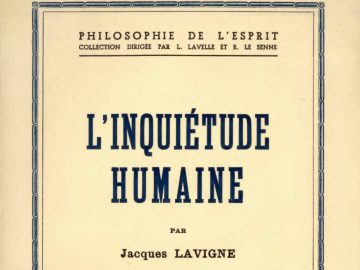

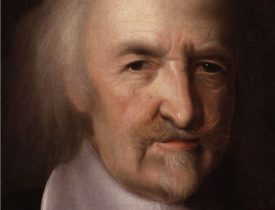

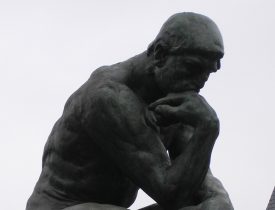

(Texte récipiendaire du Grand Prix Essai Voir/Renaud-Bray 2005) Essai sur le relativisme et le scepticisme Jérémie McEwen Lors de l'élection de Joseph Ratzinger à…

À l'instar du pape Pie II (Aeneas Sylvius), grand humaniste du Quattrocento, Benoît XVI, dans sa première Encyclique intitulée Deus Caritas Est, se révèle un…

L'essai de notre collègue Jérémie McEwen fait allusion à cette célèbre homélie où le cardinal Ratzinger a évoqué la « dictature du relativisme », cet…