[NDLR : Nous publions à nouveau, pour le remettre en avant, le texte toujours aussi pertinent de la conférence de M. Serge Cantin, publié la…

Philosophie Magazine, no. 22 (septembre 2008), 98p. [10.50$] Le Dossier a pour thème « Le XXIe siècle sera-t-il religieux ? ». Dans la section Dialogue,…

Le cours d’Éthique et culture religieuse; un dispositif idéologique pour faire reculer les Lumières.

-Conférence - 13 mars 2009 - Le nouveau programme d'Éthique et Culture Religieuse (ECR) comporte des faussetés, des incohérences internes et des omissions troublantes. Lors…

Telle est la question soulevée dans le dernier numéro de la revue Médiane (Vol. 3, no 1, automne 2008). On y retrouve les réflexions de…

Sylvain Camilleri, Phénoménologie de la religion et herméneutique théologique dans la pensée du jeune Heidegger. Commentaire analytique des Fondements philosophiques de la mystique médiévale (1916-1919).…

Présentation de l'éditeur Qu'est-ce qu'une vraie image ? Poursuivant son étude de la signification de l'image dans la culture occidentale, Hans Belting interroge ici notre…

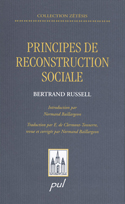

(note de l'éditeur) Introduction par Normand Baillargeon Traduction par E. de Clermont-Tonnerre, revue et corrigée par Normand Baillargeon En 1914, Bertrand Russell (1872-1970) a déjà…

Texte publié avec la permission de l'auteure: Marie-Michelle Poisson Professeure de philosophie Collège Ahuntsic Montréal Pourquoi Marc Ouellet veut-il maintenir l'enseignement religieux à l'école? Parce…