C`est vendredi, le 2 février 2007 à 19h00 qu`aura lieu à la librairie-bistro Olivieri à Montréal, la causerie avec le romancier et essayiste français Pascal…

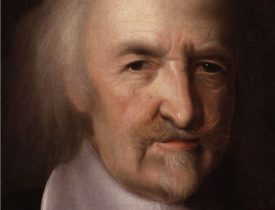

Le 9 janvier 2007 est décédé à Sèvres (Hauts-de-Seine) le philosophe et historien français Jean-Pierre Vernant à l`âge de 93 ans. Helléniste de renommée mondiale,…

La Société des écrivains de la Mauricie invite ses membres ainsi que le public en général à la première activité de 2007, qui aura lieu…

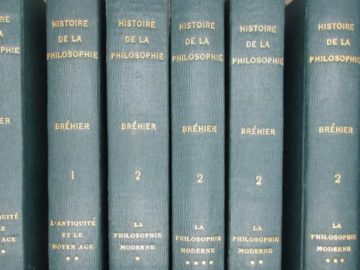

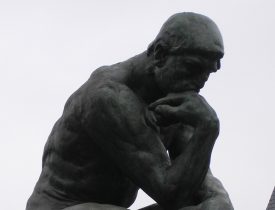

Philosophie Magazine, no. 5 (Décembre 2006-Janvier 2007), 98 p. [10.50]. Au sommaire du présent numéro, un article de Denis Moreau, professeur de philosophie à l`université…

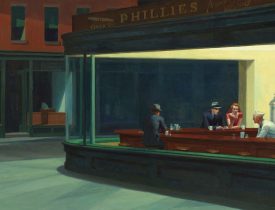

Le nouvel Observateur, no. 2198-2199 (21 décembre 2006 - 3 janvier 2007), 98 p. [6.50$] Dossier « Le Siècle des Lumières » Ce dossier de…