NDLR : Le printemps 2012 marque le départ à la retraite de trois précieux collègues et amis : Roger Toupin, Michel Guertin et André Boyer. Avec les…

NDLR : Le printemps 2012 marque le départ à la retraite de trois précieux collègues et amis : Roger Toupin, Michel Guertin et André Boyer. Avec les…

NDLR : Le printemps 2012 marque le départ à la retraite de trois précieux collègues et amis : Roger Toupin, Michel Guertin et André Boyer. Avec les…

Cher Michel, Ton sens de l’humour va me manquer, autant que ta rigueur intellectuelle, ton sens de la nuance, ton sens de l’écoute et…

Via Skype, le 25 mai dernier, notre collègue et ami Guy Béliveau a donné une conférence sur la question du lien entre les TICE et…

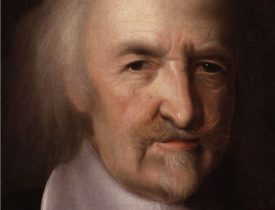

C`est jeudi le 19 avril 2012 qu`a eu lieu l`inauguration du salon Alexis-Klimov à la bibliothèque de l`Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Cette nouvelle…