Informations

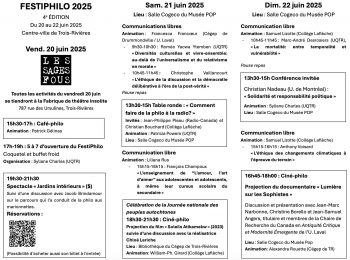

FestiPhilo 2025 : du 20 au 22 juin

La Société de Philosophie des Régions au Coeur du Québec (SPRCQ) est heureuse de vous inviter à la 4e édition …

Récipiendaires Concours Étudiant.e.s

Félix Boudreau : Texte récipiendaire du 1er Prix au…

NDLR : Nous publions ci-dessous le texte de Félix Boudreau, récipiendaire du 1er Prix au concours d’écriture Femmes Philosophes 2025 qui …

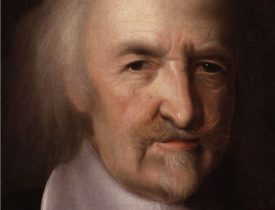

Référentiel de Pierre Lemay

Salon du livre de Trois-Rivières 2021

C`est du 22 au 28 mars 2021 qu`aura lieu le 33e Salon du livre de Trois-Rivières (SLTR), sous le thème …

Essais & Analyses

Bribes de réflexion autour du jour de la multiplication de Pâque(s)

Pour la culture ambiante, la fête de Pâques est souvent réduite à n’être presque rien d’autre qu’un amusement avec les lapins et les cocos en…

Un espace pour être lues et entendues, un espace pour exister

[NDLR : cet article a d'abord été publié dans Le Devoir du 18 novembre 2017, pour les 50 ans de l'enseignement de la philosophie dans les Cégeps.]…

L’éducation est un art

[NDLR : l’article qui suit a d’abord été publié dans la rubrique « Idées » de l’édition du jeudi 5 janvier 2017 du Devoir. Nous le reproduisons ici avec…

David contre Goliath, Simone contre TransCanada

[NDLR : l’article qui suit a d’abord été publié dans la rubrique « Le Devoir de philo », coordonnée par Antoine Robitaille, de l’édition du samedi 24 et…

Une charte des valeurs québécoises libérerait-elle la femme de ses corsets?

NDLR : L’article qui suit de notre collègue et amie Natacha Giroux a d’abord été publié dans «Le Devoir de philo» du 8 mars 2014, à…

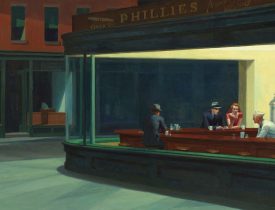

L’avenir de la culture dans un monde désenchanté

[NDLR : Nous publions à nouveau, pour le remettre en avant, le texte toujours aussi pertinent de la conférence de M. Serge Cantin, publié la…

Comptes-rendus & Recensions

Les cinq ans du magazine Nouveau Projet (NP11 Croire)

Markus Gabriel et le Nouveau réalisme

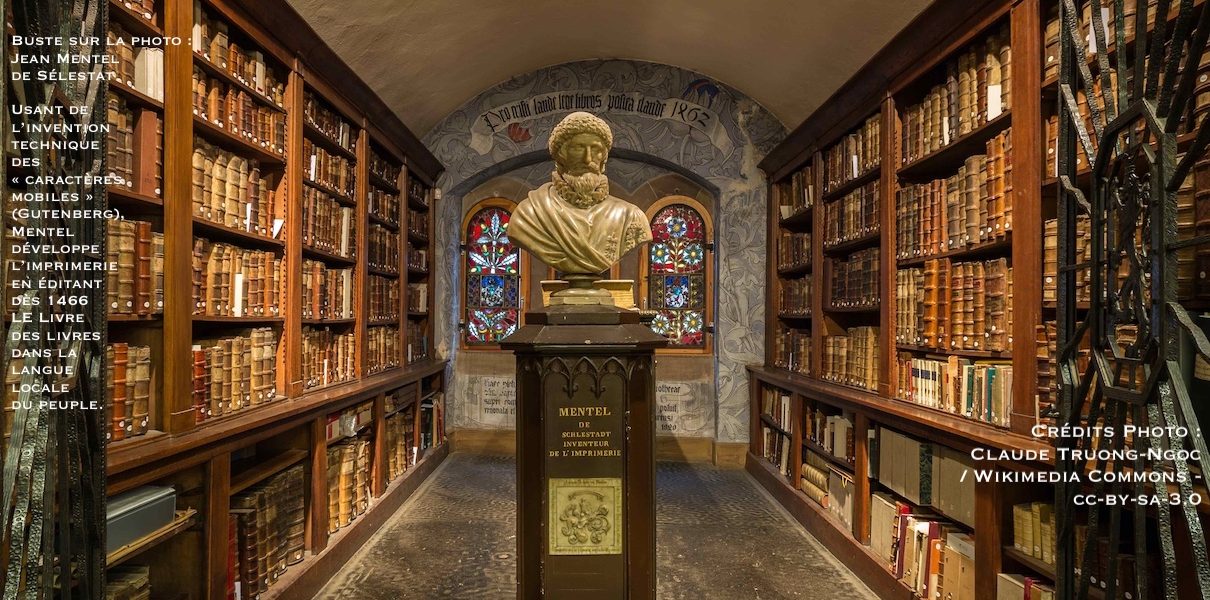

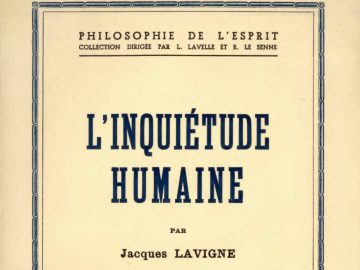

Bibliothèque d'oeuvres philosophiques libres de droits | Rayons .epub et .pdf

Bibliothèque numérique d’oeuvres philosophiques

Avec le choix des formats .ePub et .PDF, plus de 30 œuvres de philosophes disponibles. Livres numériques en éditions « …